★立教大学(大学院)退職のご挨拶 ― 2019/03/18

-------------------------------------------------------

★ご挨拶

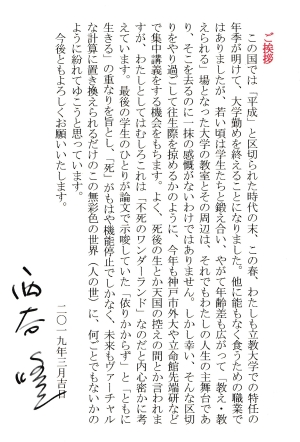

この国では「平成」と区切られた時代の末、この春、わたしも立教大学での特任の年季が明けて、大学勤めを終えることになりました。他に能もなく食うための職業ではありましたが、若い頃は学生たちと鍛え合い、やがて年齢差も広がって「教え・教えられる」場となった大学の教室とその周辺は、それでもわたしの人生の主舞台であり、そこを去るのに一抹の感慨がないわけではありません。しかし幸い、そんな区切りをやり過ごして往生際を掠めるかのように、今年も神戸市外大や立命館先端研などで集中講義をする機会をもちます。よく、死後の生とか天国の控えの間とか言われますが、わたしとしてはむしろこれは「不死のワンダーランド」なのだと内心密かに考えています。最後の学生のひとりが論文で示唆していた「倚りかからず」と「ともに生きる」の重なりを旨とし、「死」がもはや機能停止でしかなく、未来もヴァーチャルな計算に置き換えられるだけのこの無彩色の世界(人の世)に、何ごとでもないかのように紛れてゆこうと思っています。

今後ともよろしくお願いいたします。 二〇一九年三月吉日

--------------------------------------------------------

このネット・コミュニケーションの時代に、それでも公私の区別をつけて、このブログには私的なことは載せないようにしてきました。もちろん、ネット環境については、人にはそれぞれの使い方関わり方があります。それを承認したうえで、わたしはネット環境を公開の場と考えてきたということです。

それでも公私の境にあるのが職業上のことで、これは公的活動とも関係があるので(ほとんどの方々には関係ないこととはいえ)、この場を借りて報告させていただきます。

私儀、というわけですが、この3月末をもって、5年間特任教授として教えた立教大学を去り、1986年に明治学院大学に着任して以来、東京外国語大学大学院を経て30余年続けた大学勤めを終えます。思えばそれは、ちょうど「平成」の時代にも重なる時期、世界でいえば冷戦期の終りから今日まで、新自由主義とIT技術が世界の再編を深く進めた時代ということで、それ自体振り返って検討すべき意味がないわけではありません。

しかしそれはまた、大学というものが大きく変質し、西洋中世に発したこの教育機関がその存在意義をほとんど失い、あるメディア学者に言わせれば「大学は死んだ」(吉見俊哉)とさえ断定される時節でもあります。わたしにとって大学とは、身も蓋もなく言えば、他に能もない人間にとって知識で身過ぎ世過ぎのできる「食らうべき」職業の場でした。われわれが学生の頃にはすでに「大学の解体」がとりざたされていたのですから。しかし、この職業に就いていたおかげで、つねに若い人たちと接しながら、儲けや稼ぎや権力争いに囚われることなく、その意味で「自由」にものを考えるということを続けることができました。ものを考えるというのは、詰まるところ人間やその世界について考えるということです(最近は「世界は存在しない」ことをデフォルトにするふりをする思考などというものが、哲学として世界的に客を獲得しているようですが)。その考えを「商品化」することにはまったく成功しませんでしたが(そんなことには意を用いなかったので)、そのような境遇で末期産業社会の「職業生活」(雇用年限)を過ごせたことを、得難い僥倖だったと感じております。

これからは、産業的近代の遺物ともいうべきサービス産業の一角になり果てた大学という特権的かつ幻影的な「雇用形態」に守られることのない、一介の高齢生活者として命脈が尽きるまで生きてゆくことになります。生きているうちは「死」が見えず(文字どおり「死は存在しない」)、死んだときにはもうそれに慌てる自分はいません(わたしが死んだことを確認できるのは他人だけです)。そういう「不死のワンダーランド」にわたしも裸で歩み入っているのだと、いまさらながら考えています(30年間、思考が停止しているということかもしれませんが)。

「ワンダー」を「不気味(ウンハイムリッヒ)」と訳すべきだとしたのはハイデガーですが、同じ語をフランス語では「メルヴェーユ(摩訶不思議)」と訳したりもします。どちらでもいいでしょう、人間の言葉とはそうしたものです。しかうそういう「ワンダー」な境地を、少しでも見透しのよいものにしてゆくべく今後も努力してゆきたいと考えています。

*付言しておけば、挨拶状のなかの「最後の学生のひとり」とは、この春、立教大学大学院文学研究科・比較文明学専攻で博士学位を取得した金英智さんで、学位申請論文は『茨木のり子における韓国』です。金さんはこの論文で、茨木のり子における「韓国」が、この国民的詩人の後半生のエピソードに留まるものではなく、その詩想全体を貫くモチーフの具現であったことを、全詩業(訳詩も含めて)の再検討を通して示しました。そこでは、茨木のり子の主張した「自由」が、最後の詩集のタイトル「倚りかからず」の自立の姿勢であるのはもちろん、それが「ともに生きる」の深い感覚に支えられたものであることをも示しました。つまり「自由」と「共同性」との合い補う別の様相を洗い出したのです。

わたしが指導した最後の学位取得者ということになりますが、東京外大でのN君(現・早稲田大学准教授)に始まり、数は多くはありませんが何人かの有為の若者たちの成長を手助けできたのは、「そこにいるだけ」とはいえ教師冥利に尽きるといってよいでしょう。

★ご挨拶

この国では「平成」と区切られた時代の末、この春、わたしも立教大学での特任の年季が明けて、大学勤めを終えることになりました。他に能もなく食うための職業ではありましたが、若い頃は学生たちと鍛え合い、やがて年齢差も広がって「教え・教えられる」場となった大学の教室とその周辺は、それでもわたしの人生の主舞台であり、そこを去るのに一抹の感慨がないわけではありません。しかし幸い、そんな区切りをやり過ごして往生際を掠めるかのように、今年も神戸市外大や立命館先端研などで集中講義をする機会をもちます。よく、死後の生とか天国の控えの間とか言われますが、わたしとしてはむしろこれは「不死のワンダーランド」なのだと内心密かに考えています。最後の学生のひとりが論文で示唆していた「倚りかからず」と「ともに生きる」の重なりを旨とし、「死」がもはや機能停止でしかなく、未来もヴァーチャルな計算に置き換えられるだけのこの無彩色の世界(人の世)に、何ごとでもないかのように紛れてゆこうと思っています。

今後ともよろしくお願いいたします。 二〇一九年三月吉日

--------------------------------------------------------

このネット・コミュニケーションの時代に、それでも公私の区別をつけて、このブログには私的なことは載せないようにしてきました。もちろん、ネット環境については、人にはそれぞれの使い方関わり方があります。それを承認したうえで、わたしはネット環境を公開の場と考えてきたということです。

それでも公私の境にあるのが職業上のことで、これは公的活動とも関係があるので(ほとんどの方々には関係ないこととはいえ)、この場を借りて報告させていただきます。

私儀、というわけですが、この3月末をもって、5年間特任教授として教えた立教大学を去り、1986年に明治学院大学に着任して以来、東京外国語大学大学院を経て30余年続けた大学勤めを終えます。思えばそれは、ちょうど「平成」の時代にも重なる時期、世界でいえば冷戦期の終りから今日まで、新自由主義とIT技術が世界の再編を深く進めた時代ということで、それ自体振り返って検討すべき意味がないわけではありません。

しかしそれはまた、大学というものが大きく変質し、西洋中世に発したこの教育機関がその存在意義をほとんど失い、あるメディア学者に言わせれば「大学は死んだ」(吉見俊哉)とさえ断定される時節でもあります。わたしにとって大学とは、身も蓋もなく言えば、他に能もない人間にとって知識で身過ぎ世過ぎのできる「食らうべき」職業の場でした。われわれが学生の頃にはすでに「大学の解体」がとりざたされていたのですから。しかし、この職業に就いていたおかげで、つねに若い人たちと接しながら、儲けや稼ぎや権力争いに囚われることなく、その意味で「自由」にものを考えるということを続けることができました。ものを考えるというのは、詰まるところ人間やその世界について考えるということです(最近は「世界は存在しない」ことをデフォルトにするふりをする思考などというものが、哲学として世界的に客を獲得しているようですが)。その考えを「商品化」することにはまったく成功しませんでしたが(そんなことには意を用いなかったので)、そのような境遇で末期産業社会の「職業生活」(雇用年限)を過ごせたことを、得難い僥倖だったと感じております。

これからは、産業的近代の遺物ともいうべきサービス産業の一角になり果てた大学という特権的かつ幻影的な「雇用形態」に守られることのない、一介の高齢生活者として命脈が尽きるまで生きてゆくことになります。生きているうちは「死」が見えず(文字どおり「死は存在しない」)、死んだときにはもうそれに慌てる自分はいません(わたしが死んだことを確認できるのは他人だけです)。そういう「不死のワンダーランド」にわたしも裸で歩み入っているのだと、いまさらながら考えています(30年間、思考が停止しているということかもしれませんが)。

「ワンダー」を「不気味(ウンハイムリッヒ)」と訳すべきだとしたのはハイデガーですが、同じ語をフランス語では「メルヴェーユ(摩訶不思議)」と訳したりもします。どちらでもいいでしょう、人間の言葉とはそうしたものです。しかうそういう「ワンダー」な境地を、少しでも見透しのよいものにしてゆくべく今後も努力してゆきたいと考えています。

*付言しておけば、挨拶状のなかの「最後の学生のひとり」とは、この春、立教大学大学院文学研究科・比較文明学専攻で博士学位を取得した金英智さんで、学位申請論文は『茨木のり子における韓国』です。金さんはこの論文で、茨木のり子における「韓国」が、この国民的詩人の後半生のエピソードに留まるものではなく、その詩想全体を貫くモチーフの具現であったことを、全詩業(訳詩も含めて)の再検討を通して示しました。そこでは、茨木のり子の主張した「自由」が、最後の詩集のタイトル「倚りかからず」の自立の姿勢であるのはもちろん、それが「ともに生きる」の深い感覚に支えられたものであることをも示しました。つまり「自由」と「共同性」との合い補う別の様相を洗い出したのです。

わたしが指導した最後の学位取得者ということになりますが、東京外大でのN君(現・早稲田大学准教授)に始まり、数は多くはありませんが何人かの有為の若者たちの成長を手助けできたのは、「そこにいるだけ」とはいえ教師冥利に尽きるといってよいでしょう。

桜吹雪とともに降る「怪しい」元号について ― 2019/03/29

「一世一元制」と言われる制度がある。一世とは、ひとりの王の君臨する世(時代)ということだ。それを区切ってひとつの名で呼ぶ、それを制度としたのが一世一元制だ。だが、これは単なる法制度ではない。

法律としては一九七九年に成立した「元号法」がある。しかしこれには「元号は政令で定める」ことと「皇位継承があった場合にのみ定める」としか書いてない。この法律は元号があることをあらかじめ前提としている。それは「しきたり」(=繰り返ししてきたこと)とされるものを実定法に書き込んだ。それだけがこの元号法の役割である。すると元号に法的根拠があることになる。それをもとに、議会も通さない「蚊帳の中」で政府(政権)によって元号が定められ、天から降ってきたかのように政府から発表され、あとは官公庁から率先して使用し(公式書類等にはこの元号を記すことが求められる)、お上に従う形で社会的に使用されることになる。しかしこの法律には、元号が何であり、誰がどういう手続きで決め、決まったものに強制力があるのかどうか等に関しては一切の規定がない。にもかかわらず、われわれは「平成」の三十年間、この元号使用をなかば強制されてきた。使うことに「なっている」という事態が作られたのだ。

だからわれわれはいつも手帳の後ろの換算表をたどりながら、二つの時を数え直さなければならない。いわゆる国際化した現代の社会生活では西暦が欠かせないのに、この国の「しきたり」では元号を使うことになっている。つまり、この国にはよそとは違う「別の時間」、それも天皇の一代で区切られる特別の時間があるのだとされる。それがこの「元号法」の法文外的な効果である。

この法律は民主制の抜け穴を穿つものであり、元号がこの国・この社会に生きる者たちにとって、「しきたり」として天から降ってくるように作られ使われるということを、法体系のうちに書き込んだ。「元号を定めて公用する」とする法律ではなく、元号はすでに存在するものとして、天皇の代替わりで切り替えることだけを定めている。

だから元号法は、明治改元のときの太政官令と同様の性質をもつ。日本で一世一元制が採られたのはこの時が初めで、誰がどう決めたのかはまったく問われていない。しかし、国家的な布告として作用し、それが「近代日本」の決まりごとになった。それ以前もこの国では、時を数えるのに中国伝来の元号を用いていたが(「大化」以来)、それは天変地異やいわゆる「世」の趨勢に応じて改元されてきた。世≒時を改めるというわけである。ただしその節目は、人ではなく「世」に応じてきた。それを、天皇の一代に重ねるというのは、「世」を天皇に結びつけることだ。幕末移行期の権力者たちは、天皇を西洋型の主権者にするために、「世」を天皇の生身の存在に結びつけるという、実に中世的な工夫をしたわけである。ちなみに、本家の中国では、明代から一世一元になっていたが、元号そのものが辛亥革命で廃止され、以後は西暦を用いている(その意味では中国の方が「国際規準」に沿っている)。

ただし、それを決めたのはもちろん天皇(明治天皇)ではない。天皇を掲げて「王政復古」の新政府を作ろうとしたいわゆる廷臣たちである。その廷臣たちの権力行使を覆う「すだれ」(ブラックホックス)が帝(みかど)だということだ。天皇はそのように使われ作られる。それは最初に元号を定めた「大化の改新」以来変わらない。中大兄皇子は中臣(藤原)鎌足と組んで、自らは長く天皇にならずに代わりの天皇を立て、天皇主軸の律令制改革をやった。晩年には即位したが、その後を壬申の乱を経て天武が継ぎ、鎌足の子不比等が「古事記」「日本書紀」を国史として作らせ、天皇統治の正統性の基礎を編み上げると、以後藤原氏が実権を振るうという体制ができた。要するに、統治権力が掲げる御旗あるいは隠れ蓑が天皇なのである。いわゆる天皇制の実質はこの構造であり、そこでは天皇が主体であった時期はほとんどない(だから権力者の意に沿わない天皇は斥けられる)。

しかし、日本が近代国家になろうとするとき、この構造が活用され、それを天から降ってきた「しきたり」として社会を超法律的かつ超政治的に拘束する枠組みとして、代ごとの天皇の現存に「世」を重ねるという「一世一元」が制度化されたのである。この仕組みは「開国」によって「世界の荒波」のなかに漕ぎ出ることになった日本に、内にしか通用しない時間(歴史)意識の枠を確保することになり(世界時間の中の繭のように――繭は日本の特産物だった)、天皇の身体に重ねられた時間は、日本のナショナリズム形成の強力なベースとなった。それがやがて「神国日本」や「臣民の道」、あるいは「国体思想」といった「超国家主義」的なイデオロギーを育ててゆくことになるが、その破綻を画したのがアジア太平洋戦争での「敗戦」だった。

「敗戦」で天皇制国家は事実上破綻したのだが、権力のブラックボックスと戦勝国アメリカとの「協働」によって、天皇は退位せず「人間」にコンバートして(そのことに三島由紀夫はのちに激越な呪詛をぶつけた)、「昭和の御代」はそのまま継続することになった。しかし元号は法的根拠を失った(詳細は他所にゆずる)。そのことを危惧し、昭和も50年を数えるに至ったころ、元号法制定に動きその運動を担ったのは、現・日本会議に連なる人脈である。

しかしこの法制定は功を奏し、多少の議論はあったものの「平成」改元は「滞りなく」果たされたばかりか、元号は法律に定められているということで使用が「推奨」され、事実上強制され、また「お上への忖度」によって常用され、いまでは「日本固有の慣習・美風」だからいいんじゃないの、とばかり、フェイク安倍政権の下にあってさえ「改元」は、「安」の字だけは避けてほしいとか言われながらも、「桜の季節が廻りくる」かのように誰もが蓆をしいて酒盛りの用意をしながら待っている。

来年の盛大な酒盛り(できるかどうかわからないが)東京オリンピックでも、2020年と言わないと通用しない。次は何かと、昔の家の新築時にたてまえ祝に梁から投げられる餅を拾おうとするかのように、あんぐり口を空けて次の元号は何か、などとエイプリルフールのお告げを待つのではなく、ほんとうなら今、元号廃止こそが検討されるべきだろう。ところがメディアにも、とんとそんな気配はない。桜の花の下で予測に興じるだけで、報道の自由なんて何のこと、といった風情だ。元号はいまや日本の社会に内向き意識を作ることにしか役立っていない。もっと言えば、ともかく日本を愚かな国にして、自分たちが好き勝手に統治したいと思う者たちだけが元号を更新し、「シキタリ」で縛る社会に逆戻りさせようとしている。明治に作られ、戦争で一度破綻して、裏口から戻ってきたような制度である。本家の中国でも、元号を止めてそのためにダメになったという話は聞かない。評判の良し悪しはあるが、21世紀世界の一大企画になっている(世界に与える影響が決定的に大きい)「一帯一路」、国境や国々をぶち抜きで経済社会圏を拡張しようとするこの政策・理念も、元号の確保する内向き構造を棄てたから可能になったわけである。(続く)

[追記]

新元号が「決まった」4月1日、外務省は原則として和暦ではなく西暦を使う方向で検討している、と幹部が明言したという(朝日新聞デジタル)。そう、とくに外務省では不都合は明らかだからだ(つまり元号はひたすら内向きのため)。この「言明」は撤回されるだろうか?

元号があってもいい。この国では昔は時間をこうやって刻んだんだよ、古い慣習いいじゃない、と好きな人が趣味で使えばいい。和服を着るのと同じだ。観光資源にもなるかもしれない。元号が問題になるのは、それが法的根拠もないまま、事実上使用を強制されるからだ。そしてその「慣習」に従わないと排除される(役所に出す書類が受け付けられない)。そのうえ最近では、そんな押しつけを批判すると「反日」だと言われる。「あんな人たち」と指さされるのだ。つまり「麗しき伝統」の元号は社会的排除の「踏み絵」にされている。元号の問題はひとえにそこにある。

法律としては一九七九年に成立した「元号法」がある。しかしこれには「元号は政令で定める」ことと「皇位継承があった場合にのみ定める」としか書いてない。この法律は元号があることをあらかじめ前提としている。それは「しきたり」(=繰り返ししてきたこと)とされるものを実定法に書き込んだ。それだけがこの元号法の役割である。すると元号に法的根拠があることになる。それをもとに、議会も通さない「蚊帳の中」で政府(政権)によって元号が定められ、天から降ってきたかのように政府から発表され、あとは官公庁から率先して使用し(公式書類等にはこの元号を記すことが求められる)、お上に従う形で社会的に使用されることになる。しかしこの法律には、元号が何であり、誰がどういう手続きで決め、決まったものに強制力があるのかどうか等に関しては一切の規定がない。にもかかわらず、われわれは「平成」の三十年間、この元号使用をなかば強制されてきた。使うことに「なっている」という事態が作られたのだ。

だからわれわれはいつも手帳の後ろの換算表をたどりながら、二つの時を数え直さなければならない。いわゆる国際化した現代の社会生活では西暦が欠かせないのに、この国の「しきたり」では元号を使うことになっている。つまり、この国にはよそとは違う「別の時間」、それも天皇の一代で区切られる特別の時間があるのだとされる。それがこの「元号法」の法文外的な効果である。

この法律は民主制の抜け穴を穿つものであり、元号がこの国・この社会に生きる者たちにとって、「しきたり」として天から降ってくるように作られ使われるということを、法体系のうちに書き込んだ。「元号を定めて公用する」とする法律ではなく、元号はすでに存在するものとして、天皇の代替わりで切り替えることだけを定めている。

だから元号法は、明治改元のときの太政官令と同様の性質をもつ。日本で一世一元制が採られたのはこの時が初めで、誰がどう決めたのかはまったく問われていない。しかし、国家的な布告として作用し、それが「近代日本」の決まりごとになった。それ以前もこの国では、時を数えるのに中国伝来の元号を用いていたが(「大化」以来)、それは天変地異やいわゆる「世」の趨勢に応じて改元されてきた。世≒時を改めるというわけである。ただしその節目は、人ではなく「世」に応じてきた。それを、天皇の一代に重ねるというのは、「世」を天皇に結びつけることだ。幕末移行期の権力者たちは、天皇を西洋型の主権者にするために、「世」を天皇の生身の存在に結びつけるという、実に中世的な工夫をしたわけである。ちなみに、本家の中国では、明代から一世一元になっていたが、元号そのものが辛亥革命で廃止され、以後は西暦を用いている(その意味では中国の方が「国際規準」に沿っている)。

ただし、それを決めたのはもちろん天皇(明治天皇)ではない。天皇を掲げて「王政復古」の新政府を作ろうとしたいわゆる廷臣たちである。その廷臣たちの権力行使を覆う「すだれ」(ブラックホックス)が帝(みかど)だということだ。天皇はそのように使われ作られる。それは最初に元号を定めた「大化の改新」以来変わらない。中大兄皇子は中臣(藤原)鎌足と組んで、自らは長く天皇にならずに代わりの天皇を立て、天皇主軸の律令制改革をやった。晩年には即位したが、その後を壬申の乱を経て天武が継ぎ、鎌足の子不比等が「古事記」「日本書紀」を国史として作らせ、天皇統治の正統性の基礎を編み上げると、以後藤原氏が実権を振るうという体制ができた。要するに、統治権力が掲げる御旗あるいは隠れ蓑が天皇なのである。いわゆる天皇制の実質はこの構造であり、そこでは天皇が主体であった時期はほとんどない(だから権力者の意に沿わない天皇は斥けられる)。

しかし、日本が近代国家になろうとするとき、この構造が活用され、それを天から降ってきた「しきたり」として社会を超法律的かつ超政治的に拘束する枠組みとして、代ごとの天皇の現存に「世」を重ねるという「一世一元」が制度化されたのである。この仕組みは「開国」によって「世界の荒波」のなかに漕ぎ出ることになった日本に、内にしか通用しない時間(歴史)意識の枠を確保することになり(世界時間の中の繭のように――繭は日本の特産物だった)、天皇の身体に重ねられた時間は、日本のナショナリズム形成の強力なベースとなった。それがやがて「神国日本」や「臣民の道」、あるいは「国体思想」といった「超国家主義」的なイデオロギーを育ててゆくことになるが、その破綻を画したのがアジア太平洋戦争での「敗戦」だった。

「敗戦」で天皇制国家は事実上破綻したのだが、権力のブラックボックスと戦勝国アメリカとの「協働」によって、天皇は退位せず「人間」にコンバートして(そのことに三島由紀夫はのちに激越な呪詛をぶつけた)、「昭和の御代」はそのまま継続することになった。しかし元号は法的根拠を失った(詳細は他所にゆずる)。そのことを危惧し、昭和も50年を数えるに至ったころ、元号法制定に動きその運動を担ったのは、現・日本会議に連なる人脈である。

しかしこの法制定は功を奏し、多少の議論はあったものの「平成」改元は「滞りなく」果たされたばかりか、元号は法律に定められているということで使用が「推奨」され、事実上強制され、また「お上への忖度」によって常用され、いまでは「日本固有の慣習・美風」だからいいんじゃないの、とばかり、フェイク安倍政権の下にあってさえ「改元」は、「安」の字だけは避けてほしいとか言われながらも、「桜の季節が廻りくる」かのように誰もが蓆をしいて酒盛りの用意をしながら待っている。

来年の盛大な酒盛り(できるかどうかわからないが)東京オリンピックでも、2020年と言わないと通用しない。次は何かと、昔の家の新築時にたてまえ祝に梁から投げられる餅を拾おうとするかのように、あんぐり口を空けて次の元号は何か、などとエイプリルフールのお告げを待つのではなく、ほんとうなら今、元号廃止こそが検討されるべきだろう。ところがメディアにも、とんとそんな気配はない。桜の花の下で予測に興じるだけで、報道の自由なんて何のこと、といった風情だ。元号はいまや日本の社会に内向き意識を作ることにしか役立っていない。もっと言えば、ともかく日本を愚かな国にして、自分たちが好き勝手に統治したいと思う者たちだけが元号を更新し、「シキタリ」で縛る社会に逆戻りさせようとしている。明治に作られ、戦争で一度破綻して、裏口から戻ってきたような制度である。本家の中国でも、元号を止めてそのためにダメになったという話は聞かない。評判の良し悪しはあるが、21世紀世界の一大企画になっている(世界に与える影響が決定的に大きい)「一帯一路」、国境や国々をぶち抜きで経済社会圏を拡張しようとするこの政策・理念も、元号の確保する内向き構造を棄てたから可能になったわけである。(続く)

[追記]

新元号が「決まった」4月1日、外務省は原則として和暦ではなく西暦を使う方向で検討している、と幹部が明言したという(朝日新聞デジタル)。そう、とくに外務省では不都合は明らかだからだ(つまり元号はひたすら内向きのため)。この「言明」は撤回されるだろうか?

元号があってもいい。この国では昔は時間をこうやって刻んだんだよ、古い慣習いいじゃない、と好きな人が趣味で使えばいい。和服を着るのと同じだ。観光資源にもなるかもしれない。元号が問題になるのは、それが法的根拠もないまま、事実上使用を強制されるからだ。そしてその「慣習」に従わないと排除される(役所に出す書類が受け付けられない)。そのうえ最近では、そんな押しつけを批判すると「反日」だと言われる。「あんな人たち」と指さされるのだ。つまり「麗しき伝統」の元号は社会的排除の「踏み絵」にされている。元号の問題はひとえにそこにある。

「元号」(紀年法)について(続) ― 2019/03/29

では、グローバルな世界で時間の指標となっている「西暦」とは何なのか?これは日本では「西暦」と呼ばれているが、元来はキリスト教(ローマ教会)が定めた暦法で、太陽暦によって一年を定め(古くはユリウス暦、現在は改訂してグレゴリウス暦)、その年数をイエスの「降誕」を起点に数えている。キリストが生れたのが元年、それ以前は「キリストの生れる前(BC)」として負の数で数える。ただ、この紀年法が小ディオニシウスによって考案されたとき(6世紀前半)、その時までの積算に誤差があり(だいいちイエスの生年がはっきりしない)、後にイエスの誕生はこの紀元より数年遡るとされたが、この紀年法の主旨は福音の訪れ(救世主の降誕)によって世が変わったということにある。つまり、それ以来「終りの日(神の再臨)」を待ち望む日々(時間)が始まったということだ。だから誤差はそのままに、教会で採用され、やがてキリスト教世界に広まることになる。

そこから「千年王国説」などが生れ広まる。だからある意味では、これもイエスの「一世一元」と言えなくもない(ただし、この場合、「世」はひとつしか想定されないから個別の名前をつけなくてもよい)。この紀年法はキリスト教世界に広まるが、この世界はやがて地上に世俗権力が乱立し領土統治するところとなり、近世には国民諸国家の政治秩序によって教会の権威は「中性化」(カール・シュミットの表現、「骨抜き」ということ)されることになる(宗教戦争以降)。だからこのキリスト紀年法はその宗教性・国民性をともに脱色されてこの地域の「共通暦」となり、それが西洋の世界化とともに現代世界全体に適用・採用されるようになった。 考えようによってはキリスト教的観念枠の世界化だが、いま言ったように「神が与えた」という性格は実質的には消えている。

というわけで、西暦も絶対的なものではありえないが、世界の歴史の進展が作り出してグローバル世界で共通のものとなった時の数え方だとは言えよう。もし、全世界の人間たち(人類)が、イエスの「降誕」(ただの誕生ではない)から年を数えるなどという、恣意性と抹香臭さの残る紀年法を廃して、世界的的な出来事を区切りに新しい暦を創設するとしたら、もっとも妥当な案は、近代世界を導いてきた西洋文明が「世界戦争」の内に崩れ落ち、その廃墟から新たな世界が出直したとして、西洋キリスト暦1945年をもって改元、1946年を新紀元1年とするというのが考えられる。その戦争の絶頂に瞬時燃え上がった「人工の太陽」を前に、それを実現した科学者の脳裏に浮かんだのは『バガバットギータ』の語る破滅の幻影だったのであり、その跡地は「グラウンド・ゼロ」と呼ばれた。まさに「世は改まった」、改めるべき、ということだ。それを紀元とする暦こそ以後の世界の「共通暦」とするにふさわしいだろうが、分かりやすい名をつけるとすれば、「国連暦」とか「再生暦(ルネサンス)」、あるいは「共生暦」としてもいいだろう。

しかし、そんなことがまともに議論されたという話は聞かない。それは文明の破綻がそうとは受け止められず、戦争の勝者が破綻から世界を救ったと自分たちの歩みを正当化し、「戦争」そのものが破綻だったということが掠められたからである(だから戦後は「パックス・アメリカーナ」となり、「アトミック・エイジ」となった)。そして、日本で「昭和の御代」が永らえたように、世界ではキリスト紀元が「世の終り」を掠めて続いて行くことになった。その継続によって隠蔽されたのは、「最終戦争」があり、日本が、そして世界が「無限地獄を見た」という事実なのである。

*「元号」については、旧著だが『世界史の臨界』(岩波書店、2000年)のとりわけ「プロローグ」と、第4章「〈世界史〉の発明」を参照されたい。

そこから「千年王国説」などが生れ広まる。だからある意味では、これもイエスの「一世一元」と言えなくもない(ただし、この場合、「世」はひとつしか想定されないから個別の名前をつけなくてもよい)。この紀年法はキリスト教世界に広まるが、この世界はやがて地上に世俗権力が乱立し領土統治するところとなり、近世には国民諸国家の政治秩序によって教会の権威は「中性化」(カール・シュミットの表現、「骨抜き」ということ)されることになる(宗教戦争以降)。だからこのキリスト紀年法はその宗教性・国民性をともに脱色されてこの地域の「共通暦」となり、それが西洋の世界化とともに現代世界全体に適用・採用されるようになった。 考えようによってはキリスト教的観念枠の世界化だが、いま言ったように「神が与えた」という性格は実質的には消えている。

というわけで、西暦も絶対的なものではありえないが、世界の歴史の進展が作り出してグローバル世界で共通のものとなった時の数え方だとは言えよう。もし、全世界の人間たち(人類)が、イエスの「降誕」(ただの誕生ではない)から年を数えるなどという、恣意性と抹香臭さの残る紀年法を廃して、世界的的な出来事を区切りに新しい暦を創設するとしたら、もっとも妥当な案は、近代世界を導いてきた西洋文明が「世界戦争」の内に崩れ落ち、その廃墟から新たな世界が出直したとして、西洋キリスト暦1945年をもって改元、1946年を新紀元1年とするというのが考えられる。その戦争の絶頂に瞬時燃え上がった「人工の太陽」を前に、それを実現した科学者の脳裏に浮かんだのは『バガバットギータ』の語る破滅の幻影だったのであり、その跡地は「グラウンド・ゼロ」と呼ばれた。まさに「世は改まった」、改めるべき、ということだ。それを紀元とする暦こそ以後の世界の「共通暦」とするにふさわしいだろうが、分かりやすい名をつけるとすれば、「国連暦」とか「再生暦(ルネサンス)」、あるいは「共生暦」としてもいいだろう。

しかし、そんなことがまともに議論されたという話は聞かない。それは文明の破綻がそうとは受け止められず、戦争の勝者が破綻から世界を救ったと自分たちの歩みを正当化し、「戦争」そのものが破綻だったということが掠められたからである(だから戦後は「パックス・アメリカーナ」となり、「アトミック・エイジ」となった)。そして、日本で「昭和の御代」が永らえたように、世界ではキリスト紀元が「世の終り」を掠めて続いて行くことになった。その継続によって隠蔽されたのは、「最終戦争」があり、日本が、そして世界が「無限地獄を見た」という事実なのである。

*「元号」については、旧著だが『世界史の臨界』(岩波書店、2000年)のとりわけ「プロローグ」と、第4章「〈世界史〉の発明」を参照されたい。

最近のコメント