★立教大学(大学院)退職のご挨拶 ― 2019/03/18

-------------------------------------------------------

★ご挨拶

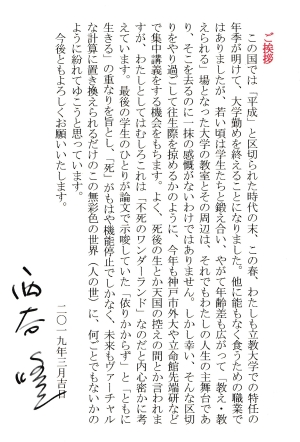

この国では「平成」と区切られた時代の末、この春、わたしも立教大学での特任の年季が明けて、大学勤めを終えることになりました。他に能もなく食うための職業ではありましたが、若い頃は学生たちと鍛え合い、やがて年齢差も広がって「教え・教えられる」場となった大学の教室とその周辺は、それでもわたしの人生の主舞台であり、そこを去るのに一抹の感慨がないわけではありません。しかし幸い、そんな区切りをやり過ごして往生際を掠めるかのように、今年も神戸市外大や立命館先端研などで集中講義をする機会をもちます。よく、死後の生とか天国の控えの間とか言われますが、わたしとしてはむしろこれは「不死のワンダーランド」なのだと内心密かに考えています。最後の学生のひとりが論文で示唆していた「倚りかからず」と「ともに生きる」の重なりを旨とし、「死」がもはや機能停止でしかなく、未来もヴァーチャルな計算に置き換えられるだけのこの無彩色の世界(人の世)に、何ごとでもないかのように紛れてゆこうと思っています。

今後ともよろしくお願いいたします。 二〇一九年三月吉日

--------------------------------------------------------

このネット・コミュニケーションの時代に、それでも公私の区別をつけて、このブログには私的なことは載せないようにしてきました。もちろん、ネット環境については、人にはそれぞれの使い方関わり方があります。それを承認したうえで、わたしはネット環境を公開の場と考えてきたということです。

それでも公私の境にあるのが職業上のことで、これは公的活動とも関係があるので(ほとんどの方々には関係ないこととはいえ)、この場を借りて報告させていただきます。

私儀、というわけですが、この3月末をもって、5年間特任教授として教えた立教大学を去り、1986年に明治学院大学に着任して以来、東京外国語大学大学院を経て30余年続けた大学勤めを終えます。思えばそれは、ちょうど「平成」の時代にも重なる時期、世界でいえば冷戦期の終りから今日まで、新自由主義とIT技術が世界の再編を深く進めた時代ということで、それ自体振り返って検討すべき意味がないわけではありません。

しかしそれはまた、大学というものが大きく変質し、西洋中世に発したこの教育機関がその存在意義をほとんど失い、あるメディア学者に言わせれば「大学は死んだ」(吉見俊哉)とさえ断定される時節でもあります。わたしにとって大学とは、身も蓋もなく言えば、他に能もない人間にとって知識で身過ぎ世過ぎのできる「食らうべき」職業の場でした。われわれが学生の頃にはすでに「大学の解体」がとりざたされていたのですから。しかし、この職業に就いていたおかげで、つねに若い人たちと接しながら、儲けや稼ぎや権力争いに囚われることなく、その意味で「自由」にものを考えるということを続けることができました。ものを考えるというのは、詰まるところ人間やその世界について考えるということです(最近は「世界は存在しない」ことをデフォルトにするふりをする思考などというものが、哲学として世界的に客を獲得しているようですが)。その考えを「商品化」することにはまったく成功しませんでしたが(そんなことには意を用いなかったので)、そのような境遇で末期産業社会の「職業生活」(雇用年限)を過ごせたことを、得難い僥倖だったと感じております。

これからは、産業的近代の遺物ともいうべきサービス産業の一角になり果てた大学という特権的かつ幻影的な「雇用形態」に守られることのない、一介の高齢生活者として命脈が尽きるまで生きてゆくことになります。生きているうちは「死」が見えず(文字どおり「死は存在しない」)、死んだときにはもうそれに慌てる自分はいません(わたしが死んだことを確認できるのは他人だけです)。そういう「不死のワンダーランド」にわたしも裸で歩み入っているのだと、いまさらながら考えています(30年間、思考が停止しているということかもしれませんが)。

「ワンダー」を「不気味(ウンハイムリッヒ)」と訳すべきだとしたのはハイデガーですが、同じ語をフランス語では「メルヴェーユ(摩訶不思議)」と訳したりもします。どちらでもいいでしょう、人間の言葉とはそうしたものです。しかうそういう「ワンダー」な境地を、少しでも見透しのよいものにしてゆくべく今後も努力してゆきたいと考えています。

*付言しておけば、挨拶状のなかの「最後の学生のひとり」とは、この春、立教大学大学院文学研究科・比較文明学専攻で博士学位を取得した金英智さんで、学位申請論文は『茨木のり子における韓国』です。金さんはこの論文で、茨木のり子における「韓国」が、この国民的詩人の後半生のエピソードに留まるものではなく、その詩想全体を貫くモチーフの具現であったことを、全詩業(訳詩も含めて)の再検討を通して示しました。そこでは、茨木のり子の主張した「自由」が、最後の詩集のタイトル「倚りかからず」の自立の姿勢であるのはもちろん、それが「ともに生きる」の深い感覚に支えられたものであることをも示しました。つまり「自由」と「共同性」との合い補う別の様相を洗い出したのです。

わたしが指導した最後の学位取得者ということになりますが、東京外大でのN君(現・早稲田大学准教授)に始まり、数は多くはありませんが何人かの有為の若者たちの成長を手助けできたのは、「そこにいるだけ」とはいえ教師冥利に尽きるといってよいでしょう。

★ご挨拶

この国では「平成」と区切られた時代の末、この春、わたしも立教大学での特任の年季が明けて、大学勤めを終えることになりました。他に能もなく食うための職業ではありましたが、若い頃は学生たちと鍛え合い、やがて年齢差も広がって「教え・教えられる」場となった大学の教室とその周辺は、それでもわたしの人生の主舞台であり、そこを去るのに一抹の感慨がないわけではありません。しかし幸い、そんな区切りをやり過ごして往生際を掠めるかのように、今年も神戸市外大や立命館先端研などで集中講義をする機会をもちます。よく、死後の生とか天国の控えの間とか言われますが、わたしとしてはむしろこれは「不死のワンダーランド」なのだと内心密かに考えています。最後の学生のひとりが論文で示唆していた「倚りかからず」と「ともに生きる」の重なりを旨とし、「死」がもはや機能停止でしかなく、未来もヴァーチャルな計算に置き換えられるだけのこの無彩色の世界(人の世)に、何ごとでもないかのように紛れてゆこうと思っています。

今後ともよろしくお願いいたします。 二〇一九年三月吉日

--------------------------------------------------------

このネット・コミュニケーションの時代に、それでも公私の区別をつけて、このブログには私的なことは載せないようにしてきました。もちろん、ネット環境については、人にはそれぞれの使い方関わり方があります。それを承認したうえで、わたしはネット環境を公開の場と考えてきたということです。

それでも公私の境にあるのが職業上のことで、これは公的活動とも関係があるので(ほとんどの方々には関係ないこととはいえ)、この場を借りて報告させていただきます。

私儀、というわけですが、この3月末をもって、5年間特任教授として教えた立教大学を去り、1986年に明治学院大学に着任して以来、東京外国語大学大学院を経て30余年続けた大学勤めを終えます。思えばそれは、ちょうど「平成」の時代にも重なる時期、世界でいえば冷戦期の終りから今日まで、新自由主義とIT技術が世界の再編を深く進めた時代ということで、それ自体振り返って検討すべき意味がないわけではありません。

しかしそれはまた、大学というものが大きく変質し、西洋中世に発したこの教育機関がその存在意義をほとんど失い、あるメディア学者に言わせれば「大学は死んだ」(吉見俊哉)とさえ断定される時節でもあります。わたしにとって大学とは、身も蓋もなく言えば、他に能もない人間にとって知識で身過ぎ世過ぎのできる「食らうべき」職業の場でした。われわれが学生の頃にはすでに「大学の解体」がとりざたされていたのですから。しかし、この職業に就いていたおかげで、つねに若い人たちと接しながら、儲けや稼ぎや権力争いに囚われることなく、その意味で「自由」にものを考えるということを続けることができました。ものを考えるというのは、詰まるところ人間やその世界について考えるということです(最近は「世界は存在しない」ことをデフォルトにするふりをする思考などというものが、哲学として世界的に客を獲得しているようですが)。その考えを「商品化」することにはまったく成功しませんでしたが(そんなことには意を用いなかったので)、そのような境遇で末期産業社会の「職業生活」(雇用年限)を過ごせたことを、得難い僥倖だったと感じております。

これからは、産業的近代の遺物ともいうべきサービス産業の一角になり果てた大学という特権的かつ幻影的な「雇用形態」に守られることのない、一介の高齢生活者として命脈が尽きるまで生きてゆくことになります。生きているうちは「死」が見えず(文字どおり「死は存在しない」)、死んだときにはもうそれに慌てる自分はいません(わたしが死んだことを確認できるのは他人だけです)。そういう「不死のワンダーランド」にわたしも裸で歩み入っているのだと、いまさらながら考えています(30年間、思考が停止しているということかもしれませんが)。

「ワンダー」を「不気味(ウンハイムリッヒ)」と訳すべきだとしたのはハイデガーですが、同じ語をフランス語では「メルヴェーユ(摩訶不思議)」と訳したりもします。どちらでもいいでしょう、人間の言葉とはそうしたものです。しかうそういう「ワンダー」な境地を、少しでも見透しのよいものにしてゆくべく今後も努力してゆきたいと考えています。

*付言しておけば、挨拶状のなかの「最後の学生のひとり」とは、この春、立教大学大学院文学研究科・比較文明学専攻で博士学位を取得した金英智さんで、学位申請論文は『茨木のり子における韓国』です。金さんはこの論文で、茨木のり子における「韓国」が、この国民的詩人の後半生のエピソードに留まるものではなく、その詩想全体を貫くモチーフの具現であったことを、全詩業(訳詩も含めて)の再検討を通して示しました。そこでは、茨木のり子の主張した「自由」が、最後の詩集のタイトル「倚りかからず」の自立の姿勢であるのはもちろん、それが「ともに生きる」の深い感覚に支えられたものであることをも示しました。つまり「自由」と「共同性」との合い補う別の様相を洗い出したのです。

わたしが指導した最後の学位取得者ということになりますが、東京外大でのN君(現・早稲田大学准教授)に始まり、数は多くはありませんが何人かの有為の若者たちの成長を手助けできたのは、「そこにいるだけ」とはいえ教師冥利に尽きるといってよいでしょう。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。