18年目の9・11、トランプ、ボルトンを解任 ― 2019/09/12

気がついたら9月11日。日本では、東京の隣の千葉県が台風による大災害(北海道地震のような電気・水道・通信の都市インフラ破綻による被害)に見舞われ復旧が進まないが、安倍政権は今後に向けての「大組閣」に忙しく、赤坂自民亭以上に熱が入って災害など目に入らない。メディアはすっかりその姿勢に乗って、おぞましい小役人たちの当落予想から決定までを、芸能ニュースよろしく一大事であるかのように伝え、テレビなど残りの時間は相変わらず「韓国叩き」に費やして、その背後に文字どおり電気のつかない千葉の夜を押し隠し、花火を挙げて「アベ祭り」を演出している。これが「レイワ初年の日本の秋」だ。

韓国の物議を醸す法相就任をさんざん取り上げたなら、日本の暴言暴行パワハラ議員の法相任命はどうなのかと、問いもしない日本のメディア。言い出したらきりがないのが安倍内閣だが、そのアベ日本が日韓関係でも何でも頼るトランプのアメリカでは、たった一人の政府要人の「更迭」が話題になっている。安全保障担当の大統領補佐官ジョン・ボルトンを、昨日の夜トランプがツイッターで「お役御免」を言い渡したのだ(ボルトンは辞表を出したと言っているが)。トランプが進めたがっていたアフガニスタンのタリバンとの直接交渉が、5日カブールで起きた自動車爆破事件(BBCは「テロ」とは言わないhttps://www.bbc.com/japanese/49630856)で米兵1人が死亡し、8日にキャンプデービットで予定されていたタリバン指導者とアフガニスタンのガニ大統領との秘密会合を中止したその直後ということだ。

9・11から18年、いまも続くアメリカ史上最長の戦争(2300人の米兵が死に――「非対称的戦争」だから相手の死者は数にならない――、今も15000人が派兵されている)をトランプは止めたがったが、ボルトンが最後に邪魔した(自動車爆破を工作した)というのが引き金になったのだろう。ボルトンは先ごろの「イラン危機」でも、日本のアべ首相がのこのこイランの大統領に会いに行ったときに、イランの反政府派エージェントを使って日本のタンカーを偽装攻撃させたことも疑われている。その後、アメリカの無人機が撃墜されたことを受けて、アメリカが報復攻撃に出るその10分前に、結果を予測したトランプが中止命令を出してことなきをえた。

そもそもボルトンがホワイト・ハウスに入ったのは、トランプが選んだ右派・強硬派(力の信奉者)でさえ、従来の国家戦略を無視してやりたいようにやるトランプについて行けなくて、みんな辞めてしまったからである。だから、イラク戦争も自慢し、何でも戦争にして叩くということしか頭にない鼻つまみ者のボルトンが、入り込むことができた。それも安全保障つまり戦争担当だ。だが彼は、アメリカに逆らうのは「敵」、つまり「反米」、「反米」はとにかく軍事力で潰せばよい、そうしてこそアメリカだと考えている。とくにイランは積年の敵で、この機会にともかく叩きたい。ロシアとの核軍縮協定は破棄した。アメリカの軍事力に制約は受けない。南米の「反米」ベネズエラも、潰そうとしている南米マフィアを後押しして軍事介入を探り、マドゥーロ政権を倒そうとする。そしてトランプがやりたがっている北朝鮮取引は何としてでも阻止する(先日の板門店会見にポンヘオはいたがボルトンは姿を見せなかった)。陰謀論風でトランプに切られたスティーヴ・バノンのあとで、ボルトンはもっとドライに(とても正気とは思えないが)強硬策をホワイト・ハウスに仕込んできた。その点は国防相を辞めたマチスの方が現実的だったし、ポンペオももう少し現実的な判断ができるようだし、どうやらトランプの決定にしたがっている。ところがボルトンはリアルはおかまいなし、作ればいいという筋金入りだ。その路線にトランプも引きこもうとする。だからボルトンがホワイト・ハウスに入った頃から、トランプ外交で混乱し始めた世界には、一気に火薬のにおいが立ち始めた。

ベネズエラ情勢は今は停滞しているようだが、そこへの軍事介入(人道的介入という名の)がギリギリで踏みとどまったのは、対イランの緊張も抱えて、トランプだけでなく軍も、二つの戦場は構えたくなかったからだろう(シリアからの撤退は何とか進めても、まだアフガンは残っていたし…)。中国との経済「戦争」もある。これ以上面倒を抱えたくない(トランプは脅すのは好きだが、自分で戦争をする、それもあちこちでやるのはきっと嫌なのだ)。それでボルトンを切ったということだ。

ということは、タリバンとの交渉は頓挫させられたが、その代わり、まさにその代わりイランとの直接交渉の余地が出るかもしれない。時間はかかるだろうが、北朝鮮との交渉も、ホワイト・ハウス内から足を引っ張られることはなくなるだろう。ベネズエラはと言えば、南米マフィアに加えて名うての悪党(エイブラハムズ)を国務省の担当にしてしまったから、ここはまだくすぶるだろう。日本の対韓国関係では、これだけ日本がトランプに貢いでいるので、しばらくは日本の肩を持ち続けてくれるだろうが、北朝鮮対応が絡んでくると、どうなるかわからない。

産経新聞がボルトンの離任を「惜しんで」いる。産経はネオコン路線が好きなのだ。みずからが従属一体化するアメリカがネオコン的に振舞うのが。安倍政権の対韓国姿勢は、その親分のやり方(対中国)を真似したものにすぎない。

★この件、いろいろ考えることがあるが、とりあえず大雑把な印象を。

★[参考] ハンギョレ新聞9/11日より――(…)ボルトン補佐官はこれまで、アフガニスタンやベネズエラ、イラン、北朝鮮などの問題でトランプ大統領と見解の違いを見せてきた。トランプ大統領のアフガニスタン撤退方針に反対してきた彼は、最近、撤退問題を話し合うための会議から排除されたが、遅れて合流した。トランプ大統領は今年春、ベネズエラのマドゥロ政権を追い出すための米国の圧迫作戦が失敗してから、ボルトン補佐官に失望したという。イランに対してもボルトン補佐官は軍事攻撃を主張し、トランプ大統領と意見の食い違いを見せた。北朝鮮の核廃棄方式に関しても、ボルトン補佐官は昨年「リビアモデル」を取り上げて北朝鮮を刺激し、トランプ大統領が「リビアモデルはわれわれの追求するものではない」と収拾した。最近、北朝鮮の短距離ミサイルの試験発射をめぐり、トランプ大統領は「長距離ではない短距離は問題にならない」と述べたのに対し、ボルトン補佐官は「国連の対北朝鮮制裁決議に反する」と攻撃的な立場を示した。(…)

韓国の物議を醸す法相就任をさんざん取り上げたなら、日本の暴言暴行パワハラ議員の法相任命はどうなのかと、問いもしない日本のメディア。言い出したらきりがないのが安倍内閣だが、そのアベ日本が日韓関係でも何でも頼るトランプのアメリカでは、たった一人の政府要人の「更迭」が話題になっている。安全保障担当の大統領補佐官ジョン・ボルトンを、昨日の夜トランプがツイッターで「お役御免」を言い渡したのだ(ボルトンは辞表を出したと言っているが)。トランプが進めたがっていたアフガニスタンのタリバンとの直接交渉が、5日カブールで起きた自動車爆破事件(BBCは「テロ」とは言わないhttps://www.bbc.com/japanese/49630856)で米兵1人が死亡し、8日にキャンプデービットで予定されていたタリバン指導者とアフガニスタンのガニ大統領との秘密会合を中止したその直後ということだ。

9・11から18年、いまも続くアメリカ史上最長の戦争(2300人の米兵が死に――「非対称的戦争」だから相手の死者は数にならない――、今も15000人が派兵されている)をトランプは止めたがったが、ボルトンが最後に邪魔した(自動車爆破を工作した)というのが引き金になったのだろう。ボルトンは先ごろの「イラン危機」でも、日本のアべ首相がのこのこイランの大統領に会いに行ったときに、イランの反政府派エージェントを使って日本のタンカーを偽装攻撃させたことも疑われている。その後、アメリカの無人機が撃墜されたことを受けて、アメリカが報復攻撃に出るその10分前に、結果を予測したトランプが中止命令を出してことなきをえた。

そもそもボルトンがホワイト・ハウスに入ったのは、トランプが選んだ右派・強硬派(力の信奉者)でさえ、従来の国家戦略を無視してやりたいようにやるトランプについて行けなくて、みんな辞めてしまったからである。だから、イラク戦争も自慢し、何でも戦争にして叩くということしか頭にない鼻つまみ者のボルトンが、入り込むことができた。それも安全保障つまり戦争担当だ。だが彼は、アメリカに逆らうのは「敵」、つまり「反米」、「反米」はとにかく軍事力で潰せばよい、そうしてこそアメリカだと考えている。とくにイランは積年の敵で、この機会にともかく叩きたい。ロシアとの核軍縮協定は破棄した。アメリカの軍事力に制約は受けない。南米の「反米」ベネズエラも、潰そうとしている南米マフィアを後押しして軍事介入を探り、マドゥーロ政権を倒そうとする。そしてトランプがやりたがっている北朝鮮取引は何としてでも阻止する(先日の板門店会見にポンヘオはいたがボルトンは姿を見せなかった)。陰謀論風でトランプに切られたスティーヴ・バノンのあとで、ボルトンはもっとドライに(とても正気とは思えないが)強硬策をホワイト・ハウスに仕込んできた。その点は国防相を辞めたマチスの方が現実的だったし、ポンペオももう少し現実的な判断ができるようだし、どうやらトランプの決定にしたがっている。ところがボルトンはリアルはおかまいなし、作ればいいという筋金入りだ。その路線にトランプも引きこもうとする。だからボルトンがホワイト・ハウスに入った頃から、トランプ外交で混乱し始めた世界には、一気に火薬のにおいが立ち始めた。

ベネズエラ情勢は今は停滞しているようだが、そこへの軍事介入(人道的介入という名の)がギリギリで踏みとどまったのは、対イランの緊張も抱えて、トランプだけでなく軍も、二つの戦場は構えたくなかったからだろう(シリアからの撤退は何とか進めても、まだアフガンは残っていたし…)。中国との経済「戦争」もある。これ以上面倒を抱えたくない(トランプは脅すのは好きだが、自分で戦争をする、それもあちこちでやるのはきっと嫌なのだ)。それでボルトンを切ったということだ。

ということは、タリバンとの交渉は頓挫させられたが、その代わり、まさにその代わりイランとの直接交渉の余地が出るかもしれない。時間はかかるだろうが、北朝鮮との交渉も、ホワイト・ハウス内から足を引っ張られることはなくなるだろう。ベネズエラはと言えば、南米マフィアに加えて名うての悪党(エイブラハムズ)を国務省の担当にしてしまったから、ここはまだくすぶるだろう。日本の対韓国関係では、これだけ日本がトランプに貢いでいるので、しばらくは日本の肩を持ち続けてくれるだろうが、北朝鮮対応が絡んでくると、どうなるかわからない。

産経新聞がボルトンの離任を「惜しんで」いる。産経はネオコン路線が好きなのだ。みずからが従属一体化するアメリカがネオコン的に振舞うのが。安倍政権の対韓国姿勢は、その親分のやり方(対中国)を真似したものにすぎない。

★この件、いろいろ考えることがあるが、とりあえず大雑把な印象を。

★[参考] ハンギョレ新聞9/11日より――(…)ボルトン補佐官はこれまで、アフガニスタンやベネズエラ、イラン、北朝鮮などの問題でトランプ大統領と見解の違いを見せてきた。トランプ大統領のアフガニスタン撤退方針に反対してきた彼は、最近、撤退問題を話し合うための会議から排除されたが、遅れて合流した。トランプ大統領は今年春、ベネズエラのマドゥロ政権を追い出すための米国の圧迫作戦が失敗してから、ボルトン補佐官に失望したという。イランに対してもボルトン補佐官は軍事攻撃を主張し、トランプ大統領と意見の食い違いを見せた。北朝鮮の核廃棄方式に関しても、ボルトン補佐官は昨年「リビアモデル」を取り上げて北朝鮮を刺激し、トランプ大統領が「リビアモデルはわれわれの追求するものではない」と収拾した。最近、北朝鮮の短距離ミサイルの試験発射をめぐり、トランプ大統領は「長距離ではない短距離は問題にならない」と述べたのに対し、ボルトン補佐官は「国連の対北朝鮮制裁決議に反する」と攻撃的な立場を示した。(…)

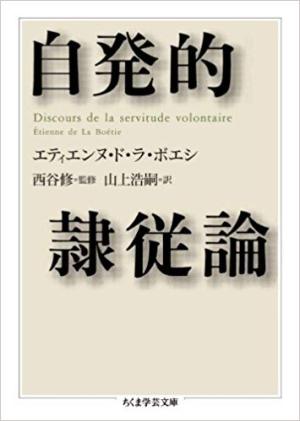

『自発的隷従論』ちくま文庫版について ― 2019/07/27

Amazon(これについての問題はいまは置いて)のリストで、わたしの関わっている本(著者、訳者、監修者 etc.)はふつうネトウヨのけちつけ以外はあまりコメントがついていないのですが、この本には30近いコメントがついています。それはひとえに、エティエンヌ・ド・ラ・ボエシの原テクストのインパクトによるものでしょう。この古い小さなテクストが現代の日本でこれだけの好評をえたことをたいへんうれしく思っています。訳者で詳細な訳注と解題を用意された山上浩嗣さんの篤実なお仕事も報われたことでしょう。

ただ、少し残念だと思ったのは、この本の刊行に「監修者」として関わったわたしの「解説」がまったく的外れで無意味だ(「蛇足なので一点減」:安富)とか、「監訳者独自の見解を、無関係な表象(「戦争」など)と関連させて、ジコチュウで一方的に語っている」とか、果ては「翻訳者の上に君臨するものとしての「監修者」が存在し、その監修者が、翻訳の栄誉をむしりとるかのごとく語っています。まるでボエシの仮説「自発的隷従」が、この本を出版する小さなサークルにおいても、存在する証明のように。」(柴田)といったような文言が、恥ずかしげもなくしたり顔で書き込まれていることです。

沖縄の辺野古でデモにいったり座り込んだりする人たちに、よく「日当をもらっている」という根も葉もない中傷が浴びせられます。しかしそうしたデマ中傷を口にする人たちの多くは本気でそう思っているようで。なぜなら、自分たちがヘイトデモをするときにはどこかから資金が出ていて、動員に日当が出ているからでしょう。だから、警察に手荒く扱われたりごぼう抜きにされたりする座り込みの人たちが、ただで来るわけがない、ゼッタイに日当が出ているに違いないと思うわけです。このように、人に対する中傷は、逆に自分のふだんの心根を写し出してしまうことが多いのです。そういうのを「ゲスの勘ぐり」と言います。

『明かしえぬ共同体』(ブランショ、何も共有しない者たちの結びつき、明かすべき共通利害などもたない者たちの協労。この本もちくま学芸文庫で出ています)を旨としているわたしは、監修と翻訳と編集部との間に、役割分担があってもヒエラルキーがあるなどとは思っていません。それでも、外からはそう見えるとしたら、この本の出版に関してはそれを甘受する(どうにでも受け取ってくれ)ことにした、というに過ぎません。

事情の大筋は「解説」に書いたはずですが、安富氏などは「西谷氏は、本当に本文を読んで解説を書いたのだろうか?」(これが『東大話法』?)などと宣っておられるので、よく分かるように事情を少し説明しておきます。

エティエンヌ・ド・ラ・ボエシのこのテクストはフランスではよく知られた古典で、2000年代に入って大学入学資格試験のテーマに採用されたりもしています。しかし日本ではごく狭い専門家(とくにフランス文学・思想関係)にしか知られておらず、翻訳も1960年代に出た筑摩世界文学大系に他の著作家のものといっしょに紹介されていた程度でした。しかしわたしは、このテクストは2000年代の日本でこそ読まれるべきだと思いました。そこに近代以降の思想的枠組みに囚われていない視点からの、権力機構の「不易」のあり方が示されていると考えたからです。

幸い、共通の知人のいたルネサンス研究の山上浩嗣さんが、同好の士とともに研究会をして訳文と注解を作り、大学の紀要に発表していたのを知りました。そこでわたしは山上さんに会い、この原稿を出版しないかともちかけたのです。山上さんはこのテクストにたいへん愛着をもち、訳者解題に示されているように子細な研究をしていたのですが、それはあくまで古典研究としてであって、このテクストが今日の出版事情のなかで(売れない人文系出版の困難)出せるとは考えていなかったのです。

けれどもわたしは、いまだからこそ出す意義がある、それも図書館の棚に眠る専門書としてではなく、できるだけ広く流通する一般書として出したいと思っていました。そこで、ちくま学芸文庫の旧知の編集者に相談したのです。けれども、モンテーニュの親友とはいえ16世紀の夭逝した法務官の遺した小著(実務的にみてもそれだけでは本にしにくい)を、文庫で出すことには当然躊躇がありました。そこでわたしは、この本を普及しやすいかたちでいま出版することの意義をあらゆる角度から説明し、説得を試みました。編集者もまた編集会議で自分の企画として通さなければならないからです。

その結果、以下のような形が文庫での出版には必須だということになりました。

・訳文は一般読者に読みやすいように徹底的にあらためる(好評の訳文については、山上さんと編集者の町田さんとの無私の協労がありました)。

・たぶん一度しか出せないから、専門書としても通用するように、山上さんの解題を詳細に収録する。

・また、原テクストが短いこともあり、これが稀有の古典として20世紀の著述家たちにも深い影響を与えたことを示すいくつかの短い論を実例的として併録する(S・ヴェーユ、P・クラストルまで、C・ルフォールの論は大部すぎる)。

・現代日本の読者に、この「自発的隷従論」がただの文化的骨董品ではなく、グローバル化の時代にこそ読まれるべき生きたテクストであること示すための「解説」を西谷が書く(これがないと出版の話が成り立たなかった。)

だからこの本は、そのような共同作業の成果として出版されたのです。結果として本は詰込みのようになりました。それでもかさばるほどではありません。理想をいえば、テクストと解題だけで簡素に出すのが古典としての「品格」かもしれません。しかしそれでは、誰も(どの出版社も)この本をいま出版しようとはしないし、ましてやそれが読者にインパクトを与えるなどとは予想していなかったのです。

ド・ラ・ボエシのテクストは石ころのように落ちていた。わたしはそれを拾って驚き、この石ころは多くの人の糧になるはずだ、なんとかこれを日本の読者にも届けたい、と強く思い、そのために尽力しただけです。あえて言えば、それはまずわたしの思想的糧になった。そしてわたしの思想の骨肉にもなったのです。バタイユは「思想とは、人の考えたことを、レンガのように積み直すことだ」と言っています。独自の思想などというものはない、わたしもそう考えています(近代の著作権の制度はありますが)。だからド・ラ・ボエシの思想を呈示することは、それ自体がわたしの思想の所作でもあります。

こういう事情を、出版に関わりのある人ならある程度分かるだろうに(「解説」にもあまり内輪話にならない程度には書いてあります)、そんなことには一顧だにせず「解説」が不要だと言うのは、この「石を拾う」行為を否定することになるし、自分がおいしいものにありつけたその見えない事情を、うるさいから切捨てよということでもあります。「解説」の中身を批判するのは構わないでしょう。現代世界の捉え方やには異論もあるだろうし、専門知識をひけらかしたい人もいるでしょう。それはネットで言いっ放し、ご勝手に、ということです。ただ、この本の場合、いちばんのネックはとにかく「出版を実現する」ということでした。それは果たされた。後はすべて読者に委ねるということです。

このことを今書いたのは、現代の時代状況を標定しようとするとき、この本にあらためて着目する必要があると感じているからです。『自発的隷従論』の論旨がインパクトをもつ(日本だけでなく世界的に)ということは、裏返して言って、啓蒙的近代以後の社会的条件が変質していることに対応している、言いかえれば「ポスト・モダン」と言われた状況は、身分制社会への再編の露払いだったのではないか、と考えるからです。逆戻りということではなく、経済による世界的な社会再編が、結果として身分制復興と同じ役割を果しているように思えます(アメリカのSF的想像力はかなり以前からそのことを自明視していたようですが――「ブレード・ランナー」、「ガタカ」、「トータル・リコール」、「マトリックス」など)。だから、もう一度『自発的隷従論』に立ち返ろうと思っています。

それと、参議院議員選挙が終わりました。ここに書いたような事情で、わたしは安富歩という人の「東大話法」を信用しませんが、彼を擁立していた山本太郎の「れいわ新選組」をひそかに応援していたので、選挙中は控えました。ただ、彼が今後も政治を変えようとその道に進むのなら、応援しようとも思っています。なにはともあれ、エティエンヌ・ド・ラ・ボエシの『自発的隷従論』にまっ先に反応してコメントを寄せてくれた人ですから。

ただ、少し残念だと思ったのは、この本の刊行に「監修者」として関わったわたしの「解説」がまったく的外れで無意味だ(「蛇足なので一点減」:安富)とか、「監訳者独自の見解を、無関係な表象(「戦争」など)と関連させて、ジコチュウで一方的に語っている」とか、果ては「翻訳者の上に君臨するものとしての「監修者」が存在し、その監修者が、翻訳の栄誉をむしりとるかのごとく語っています。まるでボエシの仮説「自発的隷従」が、この本を出版する小さなサークルにおいても、存在する証明のように。」(柴田)といったような文言が、恥ずかしげもなくしたり顔で書き込まれていることです。

沖縄の辺野古でデモにいったり座り込んだりする人たちに、よく「日当をもらっている」という根も葉もない中傷が浴びせられます。しかしそうしたデマ中傷を口にする人たちの多くは本気でそう思っているようで。なぜなら、自分たちがヘイトデモをするときにはどこかから資金が出ていて、動員に日当が出ているからでしょう。だから、警察に手荒く扱われたりごぼう抜きにされたりする座り込みの人たちが、ただで来るわけがない、ゼッタイに日当が出ているに違いないと思うわけです。このように、人に対する中傷は、逆に自分のふだんの心根を写し出してしまうことが多いのです。そういうのを「ゲスの勘ぐり」と言います。

『明かしえぬ共同体』(ブランショ、何も共有しない者たちの結びつき、明かすべき共通利害などもたない者たちの協労。この本もちくま学芸文庫で出ています)を旨としているわたしは、監修と翻訳と編集部との間に、役割分担があってもヒエラルキーがあるなどとは思っていません。それでも、外からはそう見えるとしたら、この本の出版に関してはそれを甘受する(どうにでも受け取ってくれ)ことにした、というに過ぎません。

事情の大筋は「解説」に書いたはずですが、安富氏などは「西谷氏は、本当に本文を読んで解説を書いたのだろうか?」(これが『東大話法』?)などと宣っておられるので、よく分かるように事情を少し説明しておきます。

エティエンヌ・ド・ラ・ボエシのこのテクストはフランスではよく知られた古典で、2000年代に入って大学入学資格試験のテーマに採用されたりもしています。しかし日本ではごく狭い専門家(とくにフランス文学・思想関係)にしか知られておらず、翻訳も1960年代に出た筑摩世界文学大系に他の著作家のものといっしょに紹介されていた程度でした。しかしわたしは、このテクストは2000年代の日本でこそ読まれるべきだと思いました。そこに近代以降の思想的枠組みに囚われていない視点からの、権力機構の「不易」のあり方が示されていると考えたからです。

幸い、共通の知人のいたルネサンス研究の山上浩嗣さんが、同好の士とともに研究会をして訳文と注解を作り、大学の紀要に発表していたのを知りました。そこでわたしは山上さんに会い、この原稿を出版しないかともちかけたのです。山上さんはこのテクストにたいへん愛着をもち、訳者解題に示されているように子細な研究をしていたのですが、それはあくまで古典研究としてであって、このテクストが今日の出版事情のなかで(売れない人文系出版の困難)出せるとは考えていなかったのです。

けれどもわたしは、いまだからこそ出す意義がある、それも図書館の棚に眠る専門書としてではなく、できるだけ広く流通する一般書として出したいと思っていました。そこで、ちくま学芸文庫の旧知の編集者に相談したのです。けれども、モンテーニュの親友とはいえ16世紀の夭逝した法務官の遺した小著(実務的にみてもそれだけでは本にしにくい)を、文庫で出すことには当然躊躇がありました。そこでわたしは、この本を普及しやすいかたちでいま出版することの意義をあらゆる角度から説明し、説得を試みました。編集者もまた編集会議で自分の企画として通さなければならないからです。

その結果、以下のような形が文庫での出版には必須だということになりました。

・訳文は一般読者に読みやすいように徹底的にあらためる(好評の訳文については、山上さんと編集者の町田さんとの無私の協労がありました)。

・たぶん一度しか出せないから、専門書としても通用するように、山上さんの解題を詳細に収録する。

・また、原テクストが短いこともあり、これが稀有の古典として20世紀の著述家たちにも深い影響を与えたことを示すいくつかの短い論を実例的として併録する(S・ヴェーユ、P・クラストルまで、C・ルフォールの論は大部すぎる)。

・現代日本の読者に、この「自発的隷従論」がただの文化的骨董品ではなく、グローバル化の時代にこそ読まれるべき生きたテクストであること示すための「解説」を西谷が書く(これがないと出版の話が成り立たなかった。)

だからこの本は、そのような共同作業の成果として出版されたのです。結果として本は詰込みのようになりました。それでもかさばるほどではありません。理想をいえば、テクストと解題だけで簡素に出すのが古典としての「品格」かもしれません。しかしそれでは、誰も(どの出版社も)この本をいま出版しようとはしないし、ましてやそれが読者にインパクトを与えるなどとは予想していなかったのです。

ド・ラ・ボエシのテクストは石ころのように落ちていた。わたしはそれを拾って驚き、この石ころは多くの人の糧になるはずだ、なんとかこれを日本の読者にも届けたい、と強く思い、そのために尽力しただけです。あえて言えば、それはまずわたしの思想的糧になった。そしてわたしの思想の骨肉にもなったのです。バタイユは「思想とは、人の考えたことを、レンガのように積み直すことだ」と言っています。独自の思想などというものはない、わたしもそう考えています(近代の著作権の制度はありますが)。だからド・ラ・ボエシの思想を呈示することは、それ自体がわたしの思想の所作でもあります。

こういう事情を、出版に関わりのある人ならある程度分かるだろうに(「解説」にもあまり内輪話にならない程度には書いてあります)、そんなことには一顧だにせず「解説」が不要だと言うのは、この「石を拾う」行為を否定することになるし、自分がおいしいものにありつけたその見えない事情を、うるさいから切捨てよということでもあります。「解説」の中身を批判するのは構わないでしょう。現代世界の捉え方やには異論もあるだろうし、専門知識をひけらかしたい人もいるでしょう。それはネットで言いっ放し、ご勝手に、ということです。ただ、この本の場合、いちばんのネックはとにかく「出版を実現する」ということでした。それは果たされた。後はすべて読者に委ねるということです。

このことを今書いたのは、現代の時代状況を標定しようとするとき、この本にあらためて着目する必要があると感じているからです。『自発的隷従論』の論旨がインパクトをもつ(日本だけでなく世界的に)ということは、裏返して言って、啓蒙的近代以後の社会的条件が変質していることに対応している、言いかえれば「ポスト・モダン」と言われた状況は、身分制社会への再編の露払いだったのではないか、と考えるからです。逆戻りということではなく、経済による世界的な社会再編が、結果として身分制復興と同じ役割を果しているように思えます(アメリカのSF的想像力はかなり以前からそのことを自明視していたようですが――「ブレード・ランナー」、「ガタカ」、「トータル・リコール」、「マトリックス」など)。だから、もう一度『自発的隷従論』に立ち返ろうと思っています。

それと、参議院議員選挙が終わりました。ここに書いたような事情で、わたしは安富歩という人の「東大話法」を信用しませんが、彼を擁立していた山本太郎の「れいわ新選組」をひそかに応援していたので、選挙中は控えました。ただ、彼が今後も政治を変えようとその道に進むのなら、応援しようとも思っています。なにはともあれ、エティエンヌ・ド・ラ・ボエシの『自発的隷従論』にまっ先に反応してコメントを寄せてくれた人ですから。

2019年6月30日、板門店のランデブー ― 2019/07/01

G20で日本に来たトランプ米大統領は、日本には安保条約やめるぞと脅す一方で韓国訪問。ソウルに行き、ついでに板門店に脚をのばして金正恩に会った。 日本外交は大混乱。日米安保にしがみつき、米軍にはなんでもドーゾ、アメリカ助けるために兵器も爆買い、それも北朝鮮や中国脅威に備えるためと、国内を誘導してきたのに…。

さすがにNHKは特番を組んで中継放送。これを落としたら、報道機関としてもうどこにも顔向けができないからだ。それほどこの不意の会見は世界的ニュースだった。「日米同盟は最も緊密」と宣伝する安倍首相と日本政府は、まったくカヤの外だったのだが、それでも報道しないわけにはいかない。だから夜のニュースでもやる。だが、解説となると、さすがにアベ友の岩田某に「東京サミットで安倍首相が助言した」と言わせることはできないが、「拉致問題は取り上げられたのか?」とか、「北朝鮮の完全な非核化という本筋の問題には進展が見えない」とか論評するだけである。

解説番組や討論番組に出てくる「専門家」たちも言うことの基本は変わらない。日本では、表のメディアではそんな議論しかなされない。だが、トランプの大統領としての振舞いの特異性や、今のホワイトハウスの内部の事情、それに冷戦後以来(あるいはそれ以前から)の北朝鮮とアメリカとの関係とその経緯を考えたら、とてもそんなことではすまされない。「拉致問題」を鬼の首でも取ったかのように前面に出して北朝鮮を指さし非難する(安倍の姿勢)日本は、同時に戦時中の朝鮮人強制連行に頬かむりし、「慰安婦問題」を否認する日本だということを、国際社会は知っている。それに「非核化」とは、冷戦後のアメリカが世界統治のヘゲモニーを維持するために、言うことを聞かない国々を締め上げるための戦略にしかなっていない。「非核化政策」に正当性をもたせるためには、アメリカがまず手本を示さなければならないが、唯一核兵器を実際に使ったこの国は、自分だけは破格の核を持ち続けるのである(今では戦術核の開発さえ再開している)。

そんなことも分からない(知らないふりをする)「専門家」とは何なのか?

そもそも北朝鮮が(そしてイランも)核開発を始めたのは、それなしにはアメリカに潰されるからである。核は相互に持てば敵の先制攻撃を防げるというのはアメリカが唱えた抑止力の論理だ(相互確証破壊:MAD)。アメリカが敵視をやめれば、ただでさえ貧しい小国は膨大な負担を負ってまで核開発などする必要はない。だが北朝鮮は冷戦後も残った「共産国=独裁国家」として全世界の敵意にさらされてきた。そして他国が(当時はイラクが)公然と潰されるのを見てきた。だから北朝鮮は核開発を始めたのだ。

独裁国家に中から「民主化」が起こればいいのか?それが可能ならよいかもしれない。しかしその道はもうひとつの朝鮮戦争を引き起こすことになるだろう(内戦、韓国の介入、そしてその後はテロリスト狩り)。だとしたら(朝鮮半島の住民のことを考えれば)軟着陸しかない。北朝鮮自身がしだいに体制を変えて国が開かれ豊かになる、それを韓国が同胞国として助ける(もちろん日本も)、ということだ。

一度でもソウルに行ってみれば、韓国では首都からわずか50キロのところに軍事境界線があるという、日常に溶け込んだ緊張の現実がある。それが韓国にとってもずっとのしかかる負担であり、その「南北対立」を口実に軍事政権が長く続き、それを倒すのに民衆の長く厳しい闘いが必要だったのである(「朝鮮問題」の専門家は、その対立の悲劇をメシの種にしてきたから、「融和」の機運が不安なのだろう)。

南北分断が生じ、朝鮮戦争(当事者は南北とアメリカと中国)がいまだ継続状態であることが、現在の半島の状況を歴史的に規定している。ついでに言えば、分断が生じたのは、四十年間半島を統治した日本が朝鮮自治のすべての芽をつみ、挙句に敗戦によって朝鮮を放り出したからである。日本が多少とも大きな顔ができるとしたら、それは南北融和を手助けできたときだろう。ところが日本はずっと朝鮮問題に頬かむりし、冷戦(日米安保)下でアメリカに言われて南(韓国)とは和解したものの、冷戦終結後も北を敵視し続け、とりわけ最近の政治家たちは、むしろ北を間近な「脅威」として自分たちの政治的意図のために徹底的に利用してきたのである。「拉致問題」はそのための格好の道具になった。いまの政府にとっては、それは「北」敵視のためのジョーカーと化し、解決するよりもそのままである方が好都合なのだ。実際、安倍政権はいっさい交渉しないとして(解決の意志がないということだ)、「最大限の圧力」をかけ続けてきた。だから米中接近で今さらながら交渉のそぶりをしたくても、トランプを頼りにするしかないが、北朝鮮は「虫のいい話だ」と言うだけである(北の核政策は日本など眼中になかった)。

また、ホワイトハウス内部の事情もある。悪徳不動産屋かつヒール・プロレス・ディーラーのトランプは、テレビで受けるコツも知っている。偏見はあるし、傲慢で、自己顕示欲も強いが、カルトチックではない。スティーヴ・バノンを切ったのはそのためだろう。バノンは自分の陰謀妄想に使えると思ってトランプを助けた。しかしトランプはそれが嫌になったのだ。その後も、アメリカ帝国路線のエスタブリッシュメントを嫌って(嫌われて)、はぐれ軍人などを国務長官・国防長官・大統領補佐官・CIA長官にしてきたが、それでもトランプの気まぐれに付き合いきれず次々に辞め、もう人材が払底してポンペオやボルトンのような鼻つまみ者しかいなくなった(というより、空白にボルトンなどが潜りこんだ)。ところが名うてのネオコン・ボルトンがペンスなどと組んで、北朝鮮との融和を潰しにかかる。

しかしトランプは北朝鮮との関係転換はやりたい。アメリカの外交史上の画期になるし、オバマ政権が続けてきたことをひっくり返すことになる。もちろんそれを外交上の得点として大統領選に使いたいという意図もあるだろう。だがそれだけではなく、「金委員長が好きだ」というのは、外交辞令ではないだろう。自分がツイッターで「ロケットマン」と茶化すと、「老いぼれジジイが…」とやり返してくる、いかにも作り太りで異様な髪形の若い「独裁者」が、トランプは個人的にはほんとうに「うい奴」と思っているのだろう(ゴルフで穴に転げ落ちて見捨てられてもヘラヘラ付いてきて、「親しく突っ込んだ話をして、…完全に一致しました」と会見で発表する、どこかのシンゾーなどとは大違いだ)。この「ヒール役」二人が並ぶとたしかにメディア化した「国際政治」の舞台で絵になる。この個人的思いで(ラブレターのようなものも交わしている)外交してどこが悪い、というのがトランプのやり方ではないか。

だが、準備して事前に回りに諮るとボルトン等に潰される。だから東京でじかに一か八かのツイッター。文在寅はもちろんこれを喜んでさっそく手配(いや、文在寅がトランプ訪韓の機会をとらえ、歴代大統領のように板門店を訪れるよう勧めて機会を作ったのかもしれない)、疑心暗鬼の金正恩もここは一番のる!とばかり板門店に現れた、ということだ。これでトランプは、自分の手法が通じる相手だと確認、それが「いや金委員長を好きかもしれない」と言わせた。

双方にとって、二人で始めた北朝鮮と世界との関係の転換は、もし挫折したら二度と訪れない機会である。ネオコンやアメリカ帝国派の路線に戻れば、北朝鮮は今後数十年にわたって今の孤立を続けるほかない。それは「秘境」にホテルを作って半島全域で儲けたいトランプには面白くないし、金正恩にとっては滅亡への道である。去年の核開発後の対米融和への方向転換は、金正恩と北朝鮮にとっては捨て身の選択だった(若い正恩が国内を抑えるのもたいへんだっただろう)。そしてそれは韓国にとっても、千載一遇というより二度とない民族融和(別に国家統合は必要ではない)のチャンスだった。この機運を逃したら、分断国家で敵対し合うという重い枷が韓国にも不変の運命となってしまうのだ。金大中も盧泰愚も失敗したこの道を開く最後のチャンスだ。民主化運動で弾圧され、空挺部隊で鍛え上げられた文在寅にその可能性が託されている。

テレビで解説・論評する「専門家」なら、そんなことを知らないわけではないだろう。しかしそんなことがあたかもないかの如く、「日本にとっては拉致問題が第一」とか「北朝鮮の完全な非核化が本筋」とか、シャアシャアと言ってのけ、それだけを言い続ける。外から見たらみんな政府のスポークスマン、安倍の敷いた路線でしかものを言わない、そうして世論を誘導する。つい最近も国連報告者デビット・ケーが、日本の「報道の自由」についてまた警告を発し、政府と話し合う用意がある、とさえ言ったと伝えられるが、世界では北朝鮮とそう変わらないとみなされている日本の「報道の不自由」は、あからさまに弾圧されるということではなく、このようにメディアがまともなことを問題にせず、政権の方針=国の方針=日本の基本了解と考えて、それに合わせてしかものを言わない、そう言わないと場が与えられず、忖度して世論誘導することが、報道としてまかり通っている(ネトウヨ産経から、まともが売り物の朝日まで、それは変わらない)という状況から生まれているのだろう。

* * *

要は、「非核化」が問題なのではない。問題は北朝鮮の国際社会への統合なのだ。「非核化」は北朝鮮に対する一方的な無力化要求であり、経済制裁はすでに大国の小国に対する戦争行為と変わらない(そうして小国を苦境に陥れ、内戦状況を作り出すことで、これまでアメリカはいくつの国々を破壊し支配下に置いてきたことか)。北朝鮮が核武装を目指したのは、他でもないその道を避けるためだ。

「朝鮮問題」に解決があるとすれば、それはまず朝鮮戦争を終結させ、朝鮮民主主義人民共和国をアメリカが承認する(すると自動的に西側諸国、つまり現在の主導国は北朝鮮を国家承認する。そうして朝鮮半島の南北対立を解消し、韓国・北朝鮮双方に史上初めて自立国家としての地位を保証する。そうして初めて、北朝鮮の「独裁体制」解消への道も開ける。冷戦後も世界から孤立を強いられた北朝鮮は、独裁体制によってしか生き残れなかったのだ。その「世界からの排除」が、あの奇異な世襲独裁国家を作り出している(それは戦前その地を絶対的に統治していた天皇制国家のコピーだと、日本では誰も思わないのだろうか?)。

その「ならず者国家」北朝鮮は、世界を軍事によって統治しようとするアメリカやその真似をする国々にとって、戦争を正当化する軍事的緊張の源として必要とされてきた。それを一方的に追いつめ排除する方策が国際的な「非核化政策」なのである。その「成功」とは、北朝鮮の国家的な暴発でしかない。しかしその暴発は2500万国民(だけでなく韓国も巻き込んで)の惨劇にしかつながらない。イラクやシリアのような悲劇が東アジアでも生じるだけだ。そのときに日本海は難民船で溢れるだろう(日本の一部政治家はそれを銃で追い払えと言っている)。

トランプという異例の(とはいえアメリカの「私的自由」を剥き出しにした)大統領が登場し、初めて北朝鮮との和解に動きだしたというのは、千載一遇のチャンスである。これから起こることは、何としてでも北朝鮮という「危険物」を保存して、自国や世界のなかでの軍事統治を維持しようとする勢力と、その状況を変えようとする勢力とのせめぎ合いになるだろう。アメリカでトランプ・金の「逢瀬」を邪魔する者たちは、ネオコンや軍事秩序維持派、とりわけ東アジアに利権をもつ勢力だろう。トランプは彼らをなだめながら、この「歴史的偉業」を進めなければならない。前途はけっして楽観できない。だからノーベル賞でも何でもくれてやるのがいいだろう。

最後に、この時期にトランプが日米安保の「不公平」を言い出したのは特別なことではない。それはトランプの持論であり、安倍首相が「トランプとの親密な関係」を懸命に演出し、おかげで「日米同盟は最も深化」と国内向けに言い募っていることが、まったくのフェイクだということを露わに示したに過ぎない。残念なことに安倍首相はトランプが金正恩を「好き」なようにはまったく「好かれて」いないし、むしろはっきり愚弄されているのだ。言うことも言えず、脅せばありえない土産をすぐにもってくる。トランプも「ディール」の腕の示しがいがないから、絞りとるだけ搾り取ろうというだけだ。そんな首相が長期政権だから、日本もいいとこ舐められているに違いない。

*即刻FBに走り書きしたコメントを補足して。

https://www.facebook.com/onishitani

さすがにNHKは特番を組んで中継放送。これを落としたら、報道機関としてもうどこにも顔向けができないからだ。それほどこの不意の会見は世界的ニュースだった。「日米同盟は最も緊密」と宣伝する安倍首相と日本政府は、まったくカヤの外だったのだが、それでも報道しないわけにはいかない。だから夜のニュースでもやる。だが、解説となると、さすがにアベ友の岩田某に「東京サミットで安倍首相が助言した」と言わせることはできないが、「拉致問題は取り上げられたのか?」とか、「北朝鮮の完全な非核化という本筋の問題には進展が見えない」とか論評するだけである。

解説番組や討論番組に出てくる「専門家」たちも言うことの基本は変わらない。日本では、表のメディアではそんな議論しかなされない。だが、トランプの大統領としての振舞いの特異性や、今のホワイトハウスの内部の事情、それに冷戦後以来(あるいはそれ以前から)の北朝鮮とアメリカとの関係とその経緯を考えたら、とてもそんなことではすまされない。「拉致問題」を鬼の首でも取ったかのように前面に出して北朝鮮を指さし非難する(安倍の姿勢)日本は、同時に戦時中の朝鮮人強制連行に頬かむりし、「慰安婦問題」を否認する日本だということを、国際社会は知っている。それに「非核化」とは、冷戦後のアメリカが世界統治のヘゲモニーを維持するために、言うことを聞かない国々を締め上げるための戦略にしかなっていない。「非核化政策」に正当性をもたせるためには、アメリカがまず手本を示さなければならないが、唯一核兵器を実際に使ったこの国は、自分だけは破格の核を持ち続けるのである(今では戦術核の開発さえ再開している)。

そんなことも分からない(知らないふりをする)「専門家」とは何なのか?

そもそも北朝鮮が(そしてイランも)核開発を始めたのは、それなしにはアメリカに潰されるからである。核は相互に持てば敵の先制攻撃を防げるというのはアメリカが唱えた抑止力の論理だ(相互確証破壊:MAD)。アメリカが敵視をやめれば、ただでさえ貧しい小国は膨大な負担を負ってまで核開発などする必要はない。だが北朝鮮は冷戦後も残った「共産国=独裁国家」として全世界の敵意にさらされてきた。そして他国が(当時はイラクが)公然と潰されるのを見てきた。だから北朝鮮は核開発を始めたのだ。

独裁国家に中から「民主化」が起こればいいのか?それが可能ならよいかもしれない。しかしその道はもうひとつの朝鮮戦争を引き起こすことになるだろう(内戦、韓国の介入、そしてその後はテロリスト狩り)。だとしたら(朝鮮半島の住民のことを考えれば)軟着陸しかない。北朝鮮自身がしだいに体制を変えて国が開かれ豊かになる、それを韓国が同胞国として助ける(もちろん日本も)、ということだ。

一度でもソウルに行ってみれば、韓国では首都からわずか50キロのところに軍事境界線があるという、日常に溶け込んだ緊張の現実がある。それが韓国にとってもずっとのしかかる負担であり、その「南北対立」を口実に軍事政権が長く続き、それを倒すのに民衆の長く厳しい闘いが必要だったのである(「朝鮮問題」の専門家は、その対立の悲劇をメシの種にしてきたから、「融和」の機運が不安なのだろう)。

南北分断が生じ、朝鮮戦争(当事者は南北とアメリカと中国)がいまだ継続状態であることが、現在の半島の状況を歴史的に規定している。ついでに言えば、分断が生じたのは、四十年間半島を統治した日本が朝鮮自治のすべての芽をつみ、挙句に敗戦によって朝鮮を放り出したからである。日本が多少とも大きな顔ができるとしたら、それは南北融和を手助けできたときだろう。ところが日本はずっと朝鮮問題に頬かむりし、冷戦(日米安保)下でアメリカに言われて南(韓国)とは和解したものの、冷戦終結後も北を敵視し続け、とりわけ最近の政治家たちは、むしろ北を間近な「脅威」として自分たちの政治的意図のために徹底的に利用してきたのである。「拉致問題」はそのための格好の道具になった。いまの政府にとっては、それは「北」敵視のためのジョーカーと化し、解決するよりもそのままである方が好都合なのだ。実際、安倍政権はいっさい交渉しないとして(解決の意志がないということだ)、「最大限の圧力」をかけ続けてきた。だから米中接近で今さらながら交渉のそぶりをしたくても、トランプを頼りにするしかないが、北朝鮮は「虫のいい話だ」と言うだけである(北の核政策は日本など眼中になかった)。

また、ホワイトハウス内部の事情もある。悪徳不動産屋かつヒール・プロレス・ディーラーのトランプは、テレビで受けるコツも知っている。偏見はあるし、傲慢で、自己顕示欲も強いが、カルトチックではない。スティーヴ・バノンを切ったのはそのためだろう。バノンは自分の陰謀妄想に使えると思ってトランプを助けた。しかしトランプはそれが嫌になったのだ。その後も、アメリカ帝国路線のエスタブリッシュメントを嫌って(嫌われて)、はぐれ軍人などを国務長官・国防長官・大統領補佐官・CIA長官にしてきたが、それでもトランプの気まぐれに付き合いきれず次々に辞め、もう人材が払底してポンペオやボルトンのような鼻つまみ者しかいなくなった(というより、空白にボルトンなどが潜りこんだ)。ところが名うてのネオコン・ボルトンがペンスなどと組んで、北朝鮮との融和を潰しにかかる。

しかしトランプは北朝鮮との関係転換はやりたい。アメリカの外交史上の画期になるし、オバマ政権が続けてきたことをひっくり返すことになる。もちろんそれを外交上の得点として大統領選に使いたいという意図もあるだろう。だがそれだけではなく、「金委員長が好きだ」というのは、外交辞令ではないだろう。自分がツイッターで「ロケットマン」と茶化すと、「老いぼれジジイが…」とやり返してくる、いかにも作り太りで異様な髪形の若い「独裁者」が、トランプは個人的にはほんとうに「うい奴」と思っているのだろう(ゴルフで穴に転げ落ちて見捨てられてもヘラヘラ付いてきて、「親しく突っ込んだ話をして、…完全に一致しました」と会見で発表する、どこかのシンゾーなどとは大違いだ)。この「ヒール役」二人が並ぶとたしかにメディア化した「国際政治」の舞台で絵になる。この個人的思いで(ラブレターのようなものも交わしている)外交してどこが悪い、というのがトランプのやり方ではないか。

だが、準備して事前に回りに諮るとボルトン等に潰される。だから東京でじかに一か八かのツイッター。文在寅はもちろんこれを喜んでさっそく手配(いや、文在寅がトランプ訪韓の機会をとらえ、歴代大統領のように板門店を訪れるよう勧めて機会を作ったのかもしれない)、疑心暗鬼の金正恩もここは一番のる!とばかり板門店に現れた、ということだ。これでトランプは、自分の手法が通じる相手だと確認、それが「いや金委員長を好きかもしれない」と言わせた。

双方にとって、二人で始めた北朝鮮と世界との関係の転換は、もし挫折したら二度と訪れない機会である。ネオコンやアメリカ帝国派の路線に戻れば、北朝鮮は今後数十年にわたって今の孤立を続けるほかない。それは「秘境」にホテルを作って半島全域で儲けたいトランプには面白くないし、金正恩にとっては滅亡への道である。去年の核開発後の対米融和への方向転換は、金正恩と北朝鮮にとっては捨て身の選択だった(若い正恩が国内を抑えるのもたいへんだっただろう)。そしてそれは韓国にとっても、千載一遇というより二度とない民族融和(別に国家統合は必要ではない)のチャンスだった。この機運を逃したら、分断国家で敵対し合うという重い枷が韓国にも不変の運命となってしまうのだ。金大中も盧泰愚も失敗したこの道を開く最後のチャンスだ。民主化運動で弾圧され、空挺部隊で鍛え上げられた文在寅にその可能性が託されている。

テレビで解説・論評する「専門家」なら、そんなことを知らないわけではないだろう。しかしそんなことがあたかもないかの如く、「日本にとっては拉致問題が第一」とか「北朝鮮の完全な非核化が本筋」とか、シャアシャアと言ってのけ、それだけを言い続ける。外から見たらみんな政府のスポークスマン、安倍の敷いた路線でしかものを言わない、そうして世論を誘導する。つい最近も国連報告者デビット・ケーが、日本の「報道の自由」についてまた警告を発し、政府と話し合う用意がある、とさえ言ったと伝えられるが、世界では北朝鮮とそう変わらないとみなされている日本の「報道の不自由」は、あからさまに弾圧されるということではなく、このようにメディアがまともなことを問題にせず、政権の方針=国の方針=日本の基本了解と考えて、それに合わせてしかものを言わない、そう言わないと場が与えられず、忖度して世論誘導することが、報道としてまかり通っている(ネトウヨ産経から、まともが売り物の朝日まで、それは変わらない)という状況から生まれているのだろう。

* * *

要は、「非核化」が問題なのではない。問題は北朝鮮の国際社会への統合なのだ。「非核化」は北朝鮮に対する一方的な無力化要求であり、経済制裁はすでに大国の小国に対する戦争行為と変わらない(そうして小国を苦境に陥れ、内戦状況を作り出すことで、これまでアメリカはいくつの国々を破壊し支配下に置いてきたことか)。北朝鮮が核武装を目指したのは、他でもないその道を避けるためだ。

「朝鮮問題」に解決があるとすれば、それはまず朝鮮戦争を終結させ、朝鮮民主主義人民共和国をアメリカが承認する(すると自動的に西側諸国、つまり現在の主導国は北朝鮮を国家承認する。そうして朝鮮半島の南北対立を解消し、韓国・北朝鮮双方に史上初めて自立国家としての地位を保証する。そうして初めて、北朝鮮の「独裁体制」解消への道も開ける。冷戦後も世界から孤立を強いられた北朝鮮は、独裁体制によってしか生き残れなかったのだ。その「世界からの排除」が、あの奇異な世襲独裁国家を作り出している(それは戦前その地を絶対的に統治していた天皇制国家のコピーだと、日本では誰も思わないのだろうか?)。

その「ならず者国家」北朝鮮は、世界を軍事によって統治しようとするアメリカやその真似をする国々にとって、戦争を正当化する軍事的緊張の源として必要とされてきた。それを一方的に追いつめ排除する方策が国際的な「非核化政策」なのである。その「成功」とは、北朝鮮の国家的な暴発でしかない。しかしその暴発は2500万国民(だけでなく韓国も巻き込んで)の惨劇にしかつながらない。イラクやシリアのような悲劇が東アジアでも生じるだけだ。そのときに日本海は難民船で溢れるだろう(日本の一部政治家はそれを銃で追い払えと言っている)。

トランプという異例の(とはいえアメリカの「私的自由」を剥き出しにした)大統領が登場し、初めて北朝鮮との和解に動きだしたというのは、千載一遇のチャンスである。これから起こることは、何としてでも北朝鮮という「危険物」を保存して、自国や世界のなかでの軍事統治を維持しようとする勢力と、その状況を変えようとする勢力とのせめぎ合いになるだろう。アメリカでトランプ・金の「逢瀬」を邪魔する者たちは、ネオコンや軍事秩序維持派、とりわけ東アジアに利権をもつ勢力だろう。トランプは彼らをなだめながら、この「歴史的偉業」を進めなければならない。前途はけっして楽観できない。だからノーベル賞でも何でもくれてやるのがいいだろう。

最後に、この時期にトランプが日米安保の「不公平」を言い出したのは特別なことではない。それはトランプの持論であり、安倍首相が「トランプとの親密な関係」を懸命に演出し、おかげで「日米同盟は最も深化」と国内向けに言い募っていることが、まったくのフェイクだということを露わに示したに過ぎない。残念なことに安倍首相はトランプが金正恩を「好き」なようにはまったく「好かれて」いないし、むしろはっきり愚弄されているのだ。言うことも言えず、脅せばありえない土産をすぐにもってくる。トランプも「ディール」の腕の示しがいがないから、絞りとるだけ搾り取ろうというだけだ。そんな首相が長期政権だから、日本もいいとこ舐められているに違いない。

*即刻FBに走り書きしたコメントを補足して。

https://www.facebook.com/onishitani

「元号」(紀年法)について(続) ― 2019/03/29

では、グローバルな世界で時間の指標となっている「西暦」とは何なのか?これは日本では「西暦」と呼ばれているが、元来はキリスト教(ローマ教会)が定めた暦法で、太陽暦によって一年を定め(古くはユリウス暦、現在は改訂してグレゴリウス暦)、その年数をイエスの「降誕」を起点に数えている。キリストが生れたのが元年、それ以前は「キリストの生れる前(BC)」として負の数で数える。ただ、この紀年法が小ディオニシウスによって考案されたとき(6世紀前半)、その時までの積算に誤差があり(だいいちイエスの生年がはっきりしない)、後にイエスの誕生はこの紀元より数年遡るとされたが、この紀年法の主旨は福音の訪れ(救世主の降誕)によって世が変わったということにある。つまり、それ以来「終りの日(神の再臨)」を待ち望む日々(時間)が始まったということだ。だから誤差はそのままに、教会で採用され、やがてキリスト教世界に広まることになる。

そこから「千年王国説」などが生れ広まる。だからある意味では、これもイエスの「一世一元」と言えなくもない(ただし、この場合、「世」はひとつしか想定されないから個別の名前をつけなくてもよい)。この紀年法はキリスト教世界に広まるが、この世界はやがて地上に世俗権力が乱立し領土統治するところとなり、近世には国民諸国家の政治秩序によって教会の権威は「中性化」(カール・シュミットの表現、「骨抜き」ということ)されることになる(宗教戦争以降)。だからこのキリスト紀年法はその宗教性・国民性をともに脱色されてこの地域の「共通暦」となり、それが西洋の世界化とともに現代世界全体に適用・採用されるようになった。 考えようによってはキリスト教的観念枠の世界化だが、いま言ったように「神が与えた」という性格は実質的には消えている。

というわけで、西暦も絶対的なものではありえないが、世界の歴史の進展が作り出してグローバル世界で共通のものとなった時の数え方だとは言えよう。もし、全世界の人間たち(人類)が、イエスの「降誕」(ただの誕生ではない)から年を数えるなどという、恣意性と抹香臭さの残る紀年法を廃して、世界的的な出来事を区切りに新しい暦を創設するとしたら、もっとも妥当な案は、近代世界を導いてきた西洋文明が「世界戦争」の内に崩れ落ち、その廃墟から新たな世界が出直したとして、西洋キリスト暦1945年をもって改元、1946年を新紀元1年とするというのが考えられる。その戦争の絶頂に瞬時燃え上がった「人工の太陽」を前に、それを実現した科学者の脳裏に浮かんだのは『バガバットギータ』の語る破滅の幻影だったのであり、その跡地は「グラウンド・ゼロ」と呼ばれた。まさに「世は改まった」、改めるべき、ということだ。それを紀元とする暦こそ以後の世界の「共通暦」とするにふさわしいだろうが、分かりやすい名をつけるとすれば、「国連暦」とか「再生暦(ルネサンス)」、あるいは「共生暦」としてもいいだろう。

しかし、そんなことがまともに議論されたという話は聞かない。それは文明の破綻がそうとは受け止められず、戦争の勝者が破綻から世界を救ったと自分たちの歩みを正当化し、「戦争」そのものが破綻だったということが掠められたからである(だから戦後は「パックス・アメリカーナ」となり、「アトミック・エイジ」となった)。そして、日本で「昭和の御代」が永らえたように、世界ではキリスト紀元が「世の終り」を掠めて続いて行くことになった。その継続によって隠蔽されたのは、「最終戦争」があり、日本が、そして世界が「無限地獄を見た」という事実なのである。

*「元号」については、旧著だが『世界史の臨界』(岩波書店、2000年)のとりわけ「プロローグ」と、第4章「〈世界史〉の発明」を参照されたい。

そこから「千年王国説」などが生れ広まる。だからある意味では、これもイエスの「一世一元」と言えなくもない(ただし、この場合、「世」はひとつしか想定されないから個別の名前をつけなくてもよい)。この紀年法はキリスト教世界に広まるが、この世界はやがて地上に世俗権力が乱立し領土統治するところとなり、近世には国民諸国家の政治秩序によって教会の権威は「中性化」(カール・シュミットの表現、「骨抜き」ということ)されることになる(宗教戦争以降)。だからこのキリスト紀年法はその宗教性・国民性をともに脱色されてこの地域の「共通暦」となり、それが西洋の世界化とともに現代世界全体に適用・採用されるようになった。 考えようによってはキリスト教的観念枠の世界化だが、いま言ったように「神が与えた」という性格は実質的には消えている。

というわけで、西暦も絶対的なものではありえないが、世界の歴史の進展が作り出してグローバル世界で共通のものとなった時の数え方だとは言えよう。もし、全世界の人間たち(人類)が、イエスの「降誕」(ただの誕生ではない)から年を数えるなどという、恣意性と抹香臭さの残る紀年法を廃して、世界的的な出来事を区切りに新しい暦を創設するとしたら、もっとも妥当な案は、近代世界を導いてきた西洋文明が「世界戦争」の内に崩れ落ち、その廃墟から新たな世界が出直したとして、西洋キリスト暦1945年をもって改元、1946年を新紀元1年とするというのが考えられる。その戦争の絶頂に瞬時燃え上がった「人工の太陽」を前に、それを実現した科学者の脳裏に浮かんだのは『バガバットギータ』の語る破滅の幻影だったのであり、その跡地は「グラウンド・ゼロ」と呼ばれた。まさに「世は改まった」、改めるべき、ということだ。それを紀元とする暦こそ以後の世界の「共通暦」とするにふさわしいだろうが、分かりやすい名をつけるとすれば、「国連暦」とか「再生暦(ルネサンス)」、あるいは「共生暦」としてもいいだろう。

しかし、そんなことがまともに議論されたという話は聞かない。それは文明の破綻がそうとは受け止められず、戦争の勝者が破綻から世界を救ったと自分たちの歩みを正当化し、「戦争」そのものが破綻だったということが掠められたからである(だから戦後は「パックス・アメリカーナ」となり、「アトミック・エイジ」となった)。そして、日本で「昭和の御代」が永らえたように、世界ではキリスト紀元が「世の終り」を掠めて続いて行くことになった。その継続によって隠蔽されたのは、「最終戦争」があり、日本が、そして世界が「無限地獄を見た」という事実なのである。

*「元号」については、旧著だが『世界史の臨界』(岩波書店、2000年)のとりわけ「プロローグ」と、第4章「〈世界史〉の発明」を参照されたい。

桜吹雪とともに降る「怪しい」元号について ― 2019/03/29

「一世一元制」と言われる制度がある。一世とは、ひとりの王の君臨する世(時代)ということだ。それを区切ってひとつの名で呼ぶ、それを制度としたのが一世一元制だ。だが、これは単なる法制度ではない。

法律としては一九七九年に成立した「元号法」がある。しかしこれには「元号は政令で定める」ことと「皇位継承があった場合にのみ定める」としか書いてない。この法律は元号があることをあらかじめ前提としている。それは「しきたり」(=繰り返ししてきたこと)とされるものを実定法に書き込んだ。それだけがこの元号法の役割である。すると元号に法的根拠があることになる。それをもとに、議会も通さない「蚊帳の中」で政府(政権)によって元号が定められ、天から降ってきたかのように政府から発表され、あとは官公庁から率先して使用し(公式書類等にはこの元号を記すことが求められる)、お上に従う形で社会的に使用されることになる。しかしこの法律には、元号が何であり、誰がどういう手続きで決め、決まったものに強制力があるのかどうか等に関しては一切の規定がない。にもかかわらず、われわれは「平成」の三十年間、この元号使用をなかば強制されてきた。使うことに「なっている」という事態が作られたのだ。

だからわれわれはいつも手帳の後ろの換算表をたどりながら、二つの時を数え直さなければならない。いわゆる国際化した現代の社会生活では西暦が欠かせないのに、この国の「しきたり」では元号を使うことになっている。つまり、この国にはよそとは違う「別の時間」、それも天皇の一代で区切られる特別の時間があるのだとされる。それがこの「元号法」の法文外的な効果である。

この法律は民主制の抜け穴を穿つものであり、元号がこの国・この社会に生きる者たちにとって、「しきたり」として天から降ってくるように作られ使われるということを、法体系のうちに書き込んだ。「元号を定めて公用する」とする法律ではなく、元号はすでに存在するものとして、天皇の代替わりで切り替えることだけを定めている。

だから元号法は、明治改元のときの太政官令と同様の性質をもつ。日本で一世一元制が採られたのはこの時が初めで、誰がどう決めたのかはまったく問われていない。しかし、国家的な布告として作用し、それが「近代日本」の決まりごとになった。それ以前もこの国では、時を数えるのに中国伝来の元号を用いていたが(「大化」以来)、それは天変地異やいわゆる「世」の趨勢に応じて改元されてきた。世≒時を改めるというわけである。ただしその節目は、人ではなく「世」に応じてきた。それを、天皇の一代に重ねるというのは、「世」を天皇に結びつけることだ。幕末移行期の権力者たちは、天皇を西洋型の主権者にするために、「世」を天皇の生身の存在に結びつけるという、実に中世的な工夫をしたわけである。ちなみに、本家の中国では、明代から一世一元になっていたが、元号そのものが辛亥革命で廃止され、以後は西暦を用いている(その意味では中国の方が「国際規準」に沿っている)。

ただし、それを決めたのはもちろん天皇(明治天皇)ではない。天皇を掲げて「王政復古」の新政府を作ろうとしたいわゆる廷臣たちである。その廷臣たちの権力行使を覆う「すだれ」(ブラックホックス)が帝(みかど)だということだ。天皇はそのように使われ作られる。それは最初に元号を定めた「大化の改新」以来変わらない。中大兄皇子は中臣(藤原)鎌足と組んで、自らは長く天皇にならずに代わりの天皇を立て、天皇主軸の律令制改革をやった。晩年には即位したが、その後を壬申の乱を経て天武が継ぎ、鎌足の子不比等が「古事記」「日本書紀」を国史として作らせ、天皇統治の正統性の基礎を編み上げると、以後藤原氏が実権を振るうという体制ができた。要するに、統治権力が掲げる御旗あるいは隠れ蓑が天皇なのである。いわゆる天皇制の実質はこの構造であり、そこでは天皇が主体であった時期はほとんどない(だから権力者の意に沿わない天皇は斥けられる)。

しかし、日本が近代国家になろうとするとき、この構造が活用され、それを天から降ってきた「しきたり」として社会を超法律的かつ超政治的に拘束する枠組みとして、代ごとの天皇の現存に「世」を重ねるという「一世一元」が制度化されたのである。この仕組みは「開国」によって「世界の荒波」のなかに漕ぎ出ることになった日本に、内にしか通用しない時間(歴史)意識の枠を確保することになり(世界時間の中の繭のように――繭は日本の特産物だった)、天皇の身体に重ねられた時間は、日本のナショナリズム形成の強力なベースとなった。それがやがて「神国日本」や「臣民の道」、あるいは「国体思想」といった「超国家主義」的なイデオロギーを育ててゆくことになるが、その破綻を画したのがアジア太平洋戦争での「敗戦」だった。

「敗戦」で天皇制国家は事実上破綻したのだが、権力のブラックボックスと戦勝国アメリカとの「協働」によって、天皇は退位せず「人間」にコンバートして(そのことに三島由紀夫はのちに激越な呪詛をぶつけた)、「昭和の御代」はそのまま継続することになった。しかし元号は法的根拠を失った(詳細は他所にゆずる)。そのことを危惧し、昭和も50年を数えるに至ったころ、元号法制定に動きその運動を担ったのは、現・日本会議に連なる人脈である。

しかしこの法制定は功を奏し、多少の議論はあったものの「平成」改元は「滞りなく」果たされたばかりか、元号は法律に定められているということで使用が「推奨」され、事実上強制され、また「お上への忖度」によって常用され、いまでは「日本固有の慣習・美風」だからいいんじゃないの、とばかり、フェイク安倍政権の下にあってさえ「改元」は、「安」の字だけは避けてほしいとか言われながらも、「桜の季節が廻りくる」かのように誰もが蓆をしいて酒盛りの用意をしながら待っている。

来年の盛大な酒盛り(できるかどうかわからないが)東京オリンピックでも、2020年と言わないと通用しない。次は何かと、昔の家の新築時にたてまえ祝に梁から投げられる餅を拾おうとするかのように、あんぐり口を空けて次の元号は何か、などとエイプリルフールのお告げを待つのではなく、ほんとうなら今、元号廃止こそが検討されるべきだろう。ところがメディアにも、とんとそんな気配はない。桜の花の下で予測に興じるだけで、報道の自由なんて何のこと、といった風情だ。元号はいまや日本の社会に内向き意識を作ることにしか役立っていない。もっと言えば、ともかく日本を愚かな国にして、自分たちが好き勝手に統治したいと思う者たちだけが元号を更新し、「シキタリ」で縛る社会に逆戻りさせようとしている。明治に作られ、戦争で一度破綻して、裏口から戻ってきたような制度である。本家の中国でも、元号を止めてそのためにダメになったという話は聞かない。評判の良し悪しはあるが、21世紀世界の一大企画になっている(世界に与える影響が決定的に大きい)「一帯一路」、国境や国々をぶち抜きで経済社会圏を拡張しようとするこの政策・理念も、元号の確保する内向き構造を棄てたから可能になったわけである。(続く)

[追記]

新元号が「決まった」4月1日、外務省は原則として和暦ではなく西暦を使う方向で検討している、と幹部が明言したという(朝日新聞デジタル)。そう、とくに外務省では不都合は明らかだからだ(つまり元号はひたすら内向きのため)。この「言明」は撤回されるだろうか?

元号があってもいい。この国では昔は時間をこうやって刻んだんだよ、古い慣習いいじゃない、と好きな人が趣味で使えばいい。和服を着るのと同じだ。観光資源にもなるかもしれない。元号が問題になるのは、それが法的根拠もないまま、事実上使用を強制されるからだ。そしてその「慣習」に従わないと排除される(役所に出す書類が受け付けられない)。そのうえ最近では、そんな押しつけを批判すると「反日」だと言われる。「あんな人たち」と指さされるのだ。つまり「麗しき伝統」の元号は社会的排除の「踏み絵」にされている。元号の問題はひとえにそこにある。

法律としては一九七九年に成立した「元号法」がある。しかしこれには「元号は政令で定める」ことと「皇位継承があった場合にのみ定める」としか書いてない。この法律は元号があることをあらかじめ前提としている。それは「しきたり」(=繰り返ししてきたこと)とされるものを実定法に書き込んだ。それだけがこの元号法の役割である。すると元号に法的根拠があることになる。それをもとに、議会も通さない「蚊帳の中」で政府(政権)によって元号が定められ、天から降ってきたかのように政府から発表され、あとは官公庁から率先して使用し(公式書類等にはこの元号を記すことが求められる)、お上に従う形で社会的に使用されることになる。しかしこの法律には、元号が何であり、誰がどういう手続きで決め、決まったものに強制力があるのかどうか等に関しては一切の規定がない。にもかかわらず、われわれは「平成」の三十年間、この元号使用をなかば強制されてきた。使うことに「なっている」という事態が作られたのだ。

だからわれわれはいつも手帳の後ろの換算表をたどりながら、二つの時を数え直さなければならない。いわゆる国際化した現代の社会生活では西暦が欠かせないのに、この国の「しきたり」では元号を使うことになっている。つまり、この国にはよそとは違う「別の時間」、それも天皇の一代で区切られる特別の時間があるのだとされる。それがこの「元号法」の法文外的な効果である。

この法律は民主制の抜け穴を穿つものであり、元号がこの国・この社会に生きる者たちにとって、「しきたり」として天から降ってくるように作られ使われるということを、法体系のうちに書き込んだ。「元号を定めて公用する」とする法律ではなく、元号はすでに存在するものとして、天皇の代替わりで切り替えることだけを定めている。

だから元号法は、明治改元のときの太政官令と同様の性質をもつ。日本で一世一元制が採られたのはこの時が初めで、誰がどう決めたのかはまったく問われていない。しかし、国家的な布告として作用し、それが「近代日本」の決まりごとになった。それ以前もこの国では、時を数えるのに中国伝来の元号を用いていたが(「大化」以来)、それは天変地異やいわゆる「世」の趨勢に応じて改元されてきた。世≒時を改めるというわけである。ただしその節目は、人ではなく「世」に応じてきた。それを、天皇の一代に重ねるというのは、「世」を天皇に結びつけることだ。幕末移行期の権力者たちは、天皇を西洋型の主権者にするために、「世」を天皇の生身の存在に結びつけるという、実に中世的な工夫をしたわけである。ちなみに、本家の中国では、明代から一世一元になっていたが、元号そのものが辛亥革命で廃止され、以後は西暦を用いている(その意味では中国の方が「国際規準」に沿っている)。

ただし、それを決めたのはもちろん天皇(明治天皇)ではない。天皇を掲げて「王政復古」の新政府を作ろうとしたいわゆる廷臣たちである。その廷臣たちの権力行使を覆う「すだれ」(ブラックホックス)が帝(みかど)だということだ。天皇はそのように使われ作られる。それは最初に元号を定めた「大化の改新」以来変わらない。中大兄皇子は中臣(藤原)鎌足と組んで、自らは長く天皇にならずに代わりの天皇を立て、天皇主軸の律令制改革をやった。晩年には即位したが、その後を壬申の乱を経て天武が継ぎ、鎌足の子不比等が「古事記」「日本書紀」を国史として作らせ、天皇統治の正統性の基礎を編み上げると、以後藤原氏が実権を振るうという体制ができた。要するに、統治権力が掲げる御旗あるいは隠れ蓑が天皇なのである。いわゆる天皇制の実質はこの構造であり、そこでは天皇が主体であった時期はほとんどない(だから権力者の意に沿わない天皇は斥けられる)。

しかし、日本が近代国家になろうとするとき、この構造が活用され、それを天から降ってきた「しきたり」として社会を超法律的かつ超政治的に拘束する枠組みとして、代ごとの天皇の現存に「世」を重ねるという「一世一元」が制度化されたのである。この仕組みは「開国」によって「世界の荒波」のなかに漕ぎ出ることになった日本に、内にしか通用しない時間(歴史)意識の枠を確保することになり(世界時間の中の繭のように――繭は日本の特産物だった)、天皇の身体に重ねられた時間は、日本のナショナリズム形成の強力なベースとなった。それがやがて「神国日本」や「臣民の道」、あるいは「国体思想」といった「超国家主義」的なイデオロギーを育ててゆくことになるが、その破綻を画したのがアジア太平洋戦争での「敗戦」だった。

「敗戦」で天皇制国家は事実上破綻したのだが、権力のブラックボックスと戦勝国アメリカとの「協働」によって、天皇は退位せず「人間」にコンバートして(そのことに三島由紀夫はのちに激越な呪詛をぶつけた)、「昭和の御代」はそのまま継続することになった。しかし元号は法的根拠を失った(詳細は他所にゆずる)。そのことを危惧し、昭和も50年を数えるに至ったころ、元号法制定に動きその運動を担ったのは、現・日本会議に連なる人脈である。

しかしこの法制定は功を奏し、多少の議論はあったものの「平成」改元は「滞りなく」果たされたばかりか、元号は法律に定められているということで使用が「推奨」され、事実上強制され、また「お上への忖度」によって常用され、いまでは「日本固有の慣習・美風」だからいいんじゃないの、とばかり、フェイク安倍政権の下にあってさえ「改元」は、「安」の字だけは避けてほしいとか言われながらも、「桜の季節が廻りくる」かのように誰もが蓆をしいて酒盛りの用意をしながら待っている。

来年の盛大な酒盛り(できるかどうかわからないが)東京オリンピックでも、2020年と言わないと通用しない。次は何かと、昔の家の新築時にたてまえ祝に梁から投げられる餅を拾おうとするかのように、あんぐり口を空けて次の元号は何か、などとエイプリルフールのお告げを待つのではなく、ほんとうなら今、元号廃止こそが検討されるべきだろう。ところがメディアにも、とんとそんな気配はない。桜の花の下で予測に興じるだけで、報道の自由なんて何のこと、といった風情だ。元号はいまや日本の社会に内向き意識を作ることにしか役立っていない。もっと言えば、ともかく日本を愚かな国にして、自分たちが好き勝手に統治したいと思う者たちだけが元号を更新し、「シキタリ」で縛る社会に逆戻りさせようとしている。明治に作られ、戦争で一度破綻して、裏口から戻ってきたような制度である。本家の中国でも、元号を止めてそのためにダメになったという話は聞かない。評判の良し悪しはあるが、21世紀世界の一大企画になっている(世界に与える影響が決定的に大きい)「一帯一路」、国境や国々をぶち抜きで経済社会圏を拡張しようとするこの政策・理念も、元号の確保する内向き構造を棄てたから可能になったわけである。(続く)

[追記]

新元号が「決まった」4月1日、外務省は原則として和暦ではなく西暦を使う方向で検討している、と幹部が明言したという(朝日新聞デジタル)。そう、とくに外務省では不都合は明らかだからだ(つまり元号はひたすら内向きのため)。この「言明」は撤回されるだろうか?

元号があってもいい。この国では昔は時間をこうやって刻んだんだよ、古い慣習いいじゃない、と好きな人が趣味で使えばいい。和服を着るのと同じだ。観光資源にもなるかもしれない。元号が問題になるのは、それが法的根拠もないまま、事実上使用を強制されるからだ。そしてその「慣習」に従わないと排除される(役所に出す書類が受け付けられない)。そのうえ最近では、そんな押しつけを批判すると「反日」だと言われる。「あんな人たち」と指さされるのだ。つまり「麗しき伝統」の元号は社会的排除の「踏み絵」にされている。元号の問題はひとえにそこにある。

ベネズエラのための緊急声明2019 ― 2019/02/22

★ベネズエラ情勢に関する有識者の緊急声明

~国際社会に主権と国際規範の尊重を求める~

2019年2月21日 東京

ベネズエラ情勢が緊迫している。現マドゥーロ政権に反発するグアイドー国会議長が1月23日街頭デモ中に「暫定大統領」に名乗りを上げ、米国とEU諸国がただちにこれを承認するという異常事態が発生した。米国政府は軍事介入も仄めかしてマドゥーロ大統領に退陣を迫っている。世界の主要メディアはこうした事態を、「独裁」に対抗する「野党勢力」、それによる二重権力状況といった構図で伝えている。

見かけはそうなっている。だが、すでに干渉によって進められた国内分裂を口実に、一国の政権の転覆が目論まれているということではないのか。米国が主張する「人道支援」は前世紀末のコソボ紛争以来、軍事介入の露払いとなってきた。イラクやその後のシリアへの軍事介入も、結局は中東の広範な地域を無秩序の混迷に陥れ、地域の人びとの生活基盤を根こそぎ奪うことになり、今日の「難民問題」の主要な原因ともなってきた。

「民主化」や「人道支援」やの名の下での主権侵害が、ベネズエラの社会的亀裂を助長し増幅している。それは明らかに国際法違反であり国連憲章にも背馳している。ベネズエラへの「支援」は同国の自立を支える方向でなされるべきである。

この状況には既視感がある。1973年9月のチリのクーデターである。「裏庭」たる南米に社会主義の浸透を許さないとする米国は、チリの軍部を使嗾してアジェンデ政権を転覆し、その後20年にわたってチリ社会をピノチェト将軍の暗黒支配のもとに置くことになった。米国はその強権下に市場開放論者たちを送り込み、チリ社会を改造して新自由主義経済圏に組み込んだのである。

ベネズエラでは1999年に積年の「親米」体制からの自立を目指すチャベス政権が成立した。チャベス大統領は、欧米の石油メジャーの統制下にあった石油資源を国民に役立てるべきものとして、その収益で貧民層の生活改善に着手、無料医療制度を作り、土地を収用して農地改革を進めるなど、民衆基盤の社会改革を推進した。その政策に富裕層や既得権層は反発し、米国は彼らの「自由」が奪われているとして、チャベスを「独裁」だと批判し、2002年には財界人を押し立てた軍のクーデターを演出した。だがこれは、「チャベスを返せ」と呼号して首都の街頭を埋めた大群衆の前に、わずか2日で失敗に終わった。それでもこのとき、欧米メディアは「反政府デモの弾圧」(後で捏造と分かった)を批判したのが思い起こされる。

ここ数年の石油価格の下落と、米国や英国が主導する経済封鎖措置や既得権層の妨害活動のため、ベネズエラでは経済社会的困難が深刻化している。マドゥーロ政権はその対策に苦慮し、政府批判や反政府暴力の激化を抑えるため、ときに「強権的」手法に訴えざるを得なくなっている。米国は制裁を重ねてこの状況に追い打ちをかけ、過激な野党勢力に肩入れし「支援」を口実に介入しようとしている。だが、国際社会を巻き込むこの「支援介入」の下に透けて見えるのは、南米に「反米」政権の存在を許さないという、モンロー主義以来の合州国の一貫した勢力圏意志である。

対立はベネズエラ国内にあるが、それを根底で規定する対立はベネズエラと米国の間にある。チャベス路線(ボリバル主義)と米国の経済支配との対立である。数々の干渉と軍事介入が焦点化されるのはそのためだ。それを「独裁に抗する市民」といった構図にして国際世論を誘導するのはこの間の米国の常套手段であり、とりわけフェイク・ニュースがまかり通る時代を体現するトランプ米大統領の下、南米でこの手法があからさまに使われている。そのスローガンは「アメリカ・ファースト」ではなかったか。国際社会、とりわけそこで情報提供するメディアは、安易な図式に従うことなく、何が起きているのかを歴史的な事情を踏まえて評価すべきだろう。さもなければ、いま再び世界の一角に不幸と荒廃を招き寄せることになるだろう。

わたしたちは、本声明をもって日本の市民と政府、とりわけメディア関係者に以下を呼びかける。

▼ベネズエラの事態を注視し、独立国の主権の尊重と内政不干渉という国際規範に則った対応を求める。

▼国際社会は、ベネズエラが対話によって国内分断を克服するための支援をすることを求める。

(メキシコ、ウルグアイ、カリブ海諸国、アフリカ連合等の国々の仲介の姿勢を支持する)

▼ベネズエラの困難と分断を生み出している大国による経済封鎖・制裁の解除を求める。

▼メディア機関が大国の「語り」を検証しつつ事実に基づいた報道をすることを求める。

*呼びかけ人(26名)

伊高浩昭(ラテンアメリカ研究)

市田良彦(社会思想・神戸大学)

印鑰智哉(食・農アドバイザー)

岡部廣治(ラテンアメリカ現代史・元津田塾大学教授)

小倉英敬(ラテンアメリカ現代史・神奈川大学)

勝俣誠*(国際政治経済学・明治学院大学名誉教授)

清宮美稚子(『世界』前編集長)

黒沢惟昭(教育学・元東京学芸大学)

後藤政子(ラテンアメリカ現代史・神奈川大学名誉教授)

桜井均*(元NHKプロデューサー)

新藤通弘*(ラテンアメリカ研究)

高原孝生(国際政治学・明治学院大学教授)

田中靖宏(AALA:日本アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会代表理事)

中山智香子(経済思想、東京外国語大学)

中野真紀子(デモクラシー・ナウ・ジャパン)

西谷修*(思想史、立教大学)

乗松聡子(ピース・フィロゾフィーセンター)

松村真澄(ピースボート国際部・ラテンアメリカ担当)

武者小路公秀(元国連大学副総長)

臺 宏士(元毎日新聞・ジャーナリスト)

森広泰平(アジア記者クラブ代表委員)

八木啓代(ラテン歌手、作家、ジャーナリスト)

山田厚史(デモクラシー・タイムズ)

吉岡達也(ピースボート共同代表)

吉原功(社会学・明治学院大学名誉教授)

六本木栄二(在南米ジャーナリスト・メディアコーディネーター)

*署名サイトは for-venezuela-2019-jp.strikingly.com です。

~国際社会に主権と国際規範の尊重を求める~

2019年2月21日 東京

ベネズエラ情勢が緊迫している。現マドゥーロ政権に反発するグアイドー国会議長が1月23日街頭デモ中に「暫定大統領」に名乗りを上げ、米国とEU諸国がただちにこれを承認するという異常事態が発生した。米国政府は軍事介入も仄めかしてマドゥーロ大統領に退陣を迫っている。世界の主要メディアはこうした事態を、「独裁」に対抗する「野党勢力」、それによる二重権力状況といった構図で伝えている。

見かけはそうなっている。だが、すでに干渉によって進められた国内分裂を口実に、一国の政権の転覆が目論まれているということではないのか。米国が主張する「人道支援」は前世紀末のコソボ紛争以来、軍事介入の露払いとなってきた。イラクやその後のシリアへの軍事介入も、結局は中東の広範な地域を無秩序の混迷に陥れ、地域の人びとの生活基盤を根こそぎ奪うことになり、今日の「難民問題」の主要な原因ともなってきた。

「民主化」や「人道支援」やの名の下での主権侵害が、ベネズエラの社会的亀裂を助長し増幅している。それは明らかに国際法違反であり国連憲章にも背馳している。ベネズエラへの「支援」は同国の自立を支える方向でなされるべきである。

この状況には既視感がある。1973年9月のチリのクーデターである。「裏庭」たる南米に社会主義の浸透を許さないとする米国は、チリの軍部を使嗾してアジェンデ政権を転覆し、その後20年にわたってチリ社会をピノチェト将軍の暗黒支配のもとに置くことになった。米国はその強権下に市場開放論者たちを送り込み、チリ社会を改造して新自由主義経済圏に組み込んだのである。

ベネズエラでは1999年に積年の「親米」体制からの自立を目指すチャベス政権が成立した。チャベス大統領は、欧米の石油メジャーの統制下にあった石油資源を国民に役立てるべきものとして、その収益で貧民層の生活改善に着手、無料医療制度を作り、土地を収用して農地改革を進めるなど、民衆基盤の社会改革を推進した。その政策に富裕層や既得権層は反発し、米国は彼らの「自由」が奪われているとして、チャベスを「独裁」だと批判し、2002年には財界人を押し立てた軍のクーデターを演出した。だがこれは、「チャベスを返せ」と呼号して首都の街頭を埋めた大群衆の前に、わずか2日で失敗に終わった。それでもこのとき、欧米メディアは「反政府デモの弾圧」(後で捏造と分かった)を批判したのが思い起こされる。

ここ数年の石油価格の下落と、米国や英国が主導する経済封鎖措置や既得権層の妨害活動のため、ベネズエラでは経済社会的困難が深刻化している。マドゥーロ政権はその対策に苦慮し、政府批判や反政府暴力の激化を抑えるため、ときに「強権的」手法に訴えざるを得なくなっている。米国は制裁を重ねてこの状況に追い打ちをかけ、過激な野党勢力に肩入れし「支援」を口実に介入しようとしている。だが、国際社会を巻き込むこの「支援介入」の下に透けて見えるのは、南米に「反米」政権の存在を許さないという、モンロー主義以来の合州国の一貫した勢力圏意志である。

対立はベネズエラ国内にあるが、それを根底で規定する対立はベネズエラと米国の間にある。チャベス路線(ボリバル主義)と米国の経済支配との対立である。数々の干渉と軍事介入が焦点化されるのはそのためだ。それを「独裁に抗する市民」といった構図にして国際世論を誘導するのはこの間の米国の常套手段であり、とりわけフェイク・ニュースがまかり通る時代を体現するトランプ米大統領の下、南米でこの手法があからさまに使われている。そのスローガンは「アメリカ・ファースト」ではなかったか。国際社会、とりわけそこで情報提供するメディアは、安易な図式に従うことなく、何が起きているのかを歴史的な事情を踏まえて評価すべきだろう。さもなければ、いま再び世界の一角に不幸と荒廃を招き寄せることになるだろう。

わたしたちは、本声明をもって日本の市民と政府、とりわけメディア関係者に以下を呼びかける。

▼ベネズエラの事態を注視し、独立国の主権の尊重と内政不干渉という国際規範に則った対応を求める。

▼国際社会は、ベネズエラが対話によって国内分断を克服するための支援をすることを求める。

(メキシコ、ウルグアイ、カリブ海諸国、アフリカ連合等の国々の仲介の姿勢を支持する)

▼ベネズエラの困難と分断を生み出している大国による経済封鎖・制裁の解除を求める。

▼メディア機関が大国の「語り」を検証しつつ事実に基づいた報道をすることを求める。

*呼びかけ人(26名)

伊高浩昭(ラテンアメリカ研究)

市田良彦(社会思想・神戸大学)

印鑰智哉(食・農アドバイザー)

岡部廣治(ラテンアメリカ現代史・元津田塾大学教授)

小倉英敬(ラテンアメリカ現代史・神奈川大学)

勝俣誠*(国際政治経済学・明治学院大学名誉教授)

清宮美稚子(『世界』前編集長)

黒沢惟昭(教育学・元東京学芸大学)

後藤政子(ラテンアメリカ現代史・神奈川大学名誉教授)

桜井均*(元NHKプロデューサー)

新藤通弘*(ラテンアメリカ研究)

高原孝生(国際政治学・明治学院大学教授)

田中靖宏(AALA:日本アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会代表理事)

中山智香子(経済思想、東京外国語大学)

中野真紀子(デモクラシー・ナウ・ジャパン)

西谷修*(思想史、立教大学)

乗松聡子(ピース・フィロゾフィーセンター)

松村真澄(ピースボート国際部・ラテンアメリカ担当)

武者小路公秀(元国連大学副総長)

臺 宏士(元毎日新聞・ジャーナリスト)

森広泰平(アジア記者クラブ代表委員)

八木啓代(ラテン歌手、作家、ジャーナリスト)

山田厚史(デモクラシー・タイムズ)

吉岡達也(ピースボート共同代表)

吉原功(社会学・明治学院大学名誉教授)

六本木栄二(在南米ジャーナリスト・メディアコーディネーター)

*署名サイトは for-venezuela-2019-jp.strikingly.com です。

沖縄・辺野古基地建設の断念を求める新たな有識者声明について ― 2018/09/10

*9月7日(金)に有識者グループ「普天間・辺野古問題を考える会」が沖縄・辺野古の新基地建設をめぐる新たな声明を発表し、記者会見を行った。声明文は http://unite-for-henoko.strikingly.com/ に挙がっているが、これに関する事情について説明しておきたい。

※記者会見の模様が簡潔なビデオになりました。声明「辺野古の海への土砂投入計画並びに新基地建設計画を白紙撤回せよ!」への賛同署名フォームへのリンクもそこにあります。

http://www.eizoudocument.com/0521henokoseimei.html

○声明の時期

大浦湾への土砂投入を前に、埋立て承認の撤回手続きに入った翁長県知事が急逝し、その意志を継いで県は撤回に踏み切って新基地建設の工事は止まったが、工事が止まったら行政訴訟を起こすとともに、県に(知事個人にも)損害賠償(一日二千万と試算)を請求することもあるとしていた国(安倍政権)は、後任の県知事選を控えて提訴に関しては模様眺めである。

国に協力的な知事が登場すれば、その知事が県の「撤回」を取消すかもしれないし、「撤回」に対して国が行政訴訟を起こしても、県に賠償請求をすることはないだろう。翁長知事が就任してほどなく行った埋立て承認「取り消し」に対する行政裁判以来、この間の最高裁以下の裁判所の対応から予測されるように、国が勝訴することになれば、新しい知事はそれを受け容れるだろう。そうすれば国はもはや何の障害もなく工事を進められるというわけである。辺野古現地の抗議行動は「不法行為」となるし、土砂搬入等に関わる抵抗も簡単に潰すことができるだろう。

そう考えると、県が埋立て承認撤回に踏み切った今こそ、その「撤回」支持を表明して新基地建設を止めるために声をあげる決定的な時だと言ってよい。これまで3度、辺野古基地建設に抗議の声明を発表してきた海外の知識人グループ(チョムスキーやオリバーストーン、ジョン・ダワー、マコーマック氏等)が、時を同じくして新たな声明を発表したのもそのためだろう。

アメリカを中心とした海外の著名な有識者がこの問題に関心をもつのは、この新基地建設がアメリカの軍事政策や海外基地展開に関わるばかりでなく、沖縄の基地問題が日米両政府の管轄下での看過しえない地域差別や人権の問題であり、東アジアの平和全般の問題だと捉えているからである。

○「普天間・辺野古問題を考える会」について

いま「普天間・辺野古問題を考える会」と名乗っている有識者グループが最初に結集したのは2009年12月であり、SACO合意による普天間基地撤去がいつのまにか辺野古に代替基地を作るという話になり、その流れを変えようとした鳩山政権下で、日米両政府に対して普天間基地の辺野古への「移設」に反対する声明を出したのが発端である。このときは11年1月30日までに有識者340人の署名を集めて声明を政府に提出した。

しかしその後、民主党政権が「辺野古回帰」へと揺れるころ、グループは同年6月に「米海兵隊は撤収を」と訴える第二の声明を出した。そしてアピールの趣旨を示し、その後の議論のベースを提供するために、沖縄の現状診断と将来見通しの基本を書籍としてまとめ、『普天間基地問題から何が見えてきたか』(宮本憲一、西谷修、遠藤誠治・編、岩波書店)を出版した。

そこでいったんこのグループは区切りをつけるはずだったが、以下に述べるような状況の進展(あるいはむしろ後退)のため、2014年の翁長県知事誕生の前後には、沖縄での状況変化に目を開き現地の声を東京に届けるべく、『沖縄の地鳴りを聴く』と題する連続講演会を開いて本土の世論の喚起を図った。そして2015年4月には、再び「辺野古米軍基地建設に向けた埋立工事の即時中止を要請する!」という緊急声明を出す必要に迫られた。今回またこのグループが新たな声明を発表したのは、安倍政権がひとつになった沖縄の意志を、無視するというより力づくで崩して、辺野古の新基地建設を決定的な段階に進めようとしているからである。

○沖縄アイデンティティの胎動と「オール沖縄」

この問題は、2011年3月に東日本を襲った大震災・津波と福島第一原発の激甚事故のために、いったんは本土の政治社会的関心の後景に退くことになった。そして2年半後の自民党の政権復帰以後、安倍政権は進行していた沖縄の「目覚め」を鳩山政権の「失政」のせいにしつつ、日本の軍事化(「安全保障」という名の)を進める一環として、沖縄にイデオロギー的な圧力をかけ、辺野古新基地建設を「唯一の選択肢」として進めてゆく。

しかしその間に、沖縄の状況は大きく変わり始めていた。そのきっかけになったのは、2007年に教科書から沖縄戦時に各地で起きた集団自決への日本軍の関与の記述を削除するという文科省の決定で、これは沖縄の辛酸を否定する日本政府の振舞いとして、沖縄の人びとの逆鱗にふれ、保革を超える大抗議運動が起こった。95年の少女暴行事件以来のことだった。そしてこのとき、沖縄戦の経験を核にした沖縄のアイデンティティが問われたのである。それ以来、本土(政府および住民)による沖縄の「構造的差別」が意識されるようになり、保守系県知事だった仲井真氏も、次の選挙(2014年)では普天間基地の代替は「少なくとも県外」を主張して再選された。

しかしもともとが歴史否認体質の安倍政権は、このような沖縄の自己意識の胎動を無視し、「普天間基地の危険除去のため(沖縄の負担軽減のため)には辺野古移転しかない」として沖縄防衛局を通して着工準備(夜中の書類搬入など)を進める一方、名護市長選では公然と「わいろ選挙」を行い、自民党選出議員をかしづかせて(当時の幹事長は石破茂氏)「辺野古しかない」を言わせようとした。しかしそのこと自体が明治の「琉球処分」を想起させずにはいない光景だった。そして2013年暮れ、圧力の限界と見切った仲井真知事は「正月のうまい餅」と引き換えに、「大浦湾の埋立て許可」を出したのだが、まさにそれはジャパン・ハンドラーのケビン・メアの悪質な中傷(「オキナワはゆすり・たかりの名人」)を地でゆくような振舞いだった。

その結果が、翌年の翁長知事の登場である。翁長氏は長く自民党県議団の代表を務める那覇市長だった。その翁長氏は、かりゆしグループや金秀グループなど沖縄財界も結集した「オール沖縄」の候補として当選した。本土政府が言うように、基地がなければ経済が成り立たないのではなく、むしろ基地がなくなったほうが地域や位置に依拠した経済が豊かに発展するという、この間の基地返還後の経済振興で示されたことをベースに、沖縄の将来を見越した財界も、沖縄の自立と誇りのために「オール沖縄」を組んだのである。

○安倍政権の対応

これは1995年の転機(復帰後初めての大々的な米軍基地と日本政府への抗議、それが初めて日米両政府の協議を行わせ、普天間基地の撤去を決めさせた)、2007年の沖縄の原点潰しへの抗議に示された、沖縄の自立意識の流れを汲むものだった。保革のイデオロギー的対抗軸は、沖縄の根本の問題をむしろ隠蔽するものでしかなく、沖縄にとっての問題はアイデンティティだということ、対立は本土政府の姿勢と沖縄の自立・自治志向との間にあるのだということ(かつてこれを「鳴動する活断層」と呼んだことがある) をこの選挙は示し、翁長氏は10万票の大差をつけて当選した。それに続いたほとんどの地域選挙で「オール沖縄」の候補が当選したことは、この意識の高まりが広範なものだったことを示している。

しかし安倍政権は、その圧倒的な「民意」の表明をまったく無視し、「基地負担の軽減」とはまったく逆に普天間基地へのオスプレイ配備を進め、いまではこの危険なヘリが市街地の上をわが物顔で飛んでいる。さらに、2016年春には、1995年を思わせる米軍属による女性暴行殺人遺棄事件が起こったが、沖縄の人びとが強い憤りとともに改訂を求める日米地位協定にはふれもせず、その場しのぎのジェスチャーしかしない。というより、米軍を盾に、沖縄に犠牲を強い続けて恥じない。そして2015年安保関連法制を強硬成立させて、2016年夏から高江ヘリパッド建設工事と辺野古の埋立て準備工事を、全国から警察の機動隊を派遣して強行した。その間に、オスプレイやその他の米軍ヘリの墜落事故が相次ぐが、政府はオウムのように「再発防止」を繰り返し、新基地建設を進めようとする。

その一方で、「沖縄のアイデンティティ」意識を切り崩すため、翁長知事が「反日」であるとのデマを流し、失効した保守/革新のイデオロギー図式を、日本バンザイ/反日の反動的な踏み絵に置き換えるべく、インターネット・メディアで武装したプロパガンダ部隊を送り込み、現地で座り込みを続ける人びとを誹謗中傷して、一般市民の離反を画策したりしている。それと歩調を合わせているのが、和田政宗ら官邸に出入りする極右議員であり、DHCの「沖縄ヘイト」番組である。彼らは直接官邸の指示を受けているのではないにせよ、それが官邸に歓迎されていることは明かで、いわゆる沖縄ネトウヨの我那覇真子は、桜井よしこ等とともに今年年始に首相官邸に招待されているし、DHCは安倍首相お気に入りの番組制作会社だ。

○沖縄県知事選挙

安倍政権になってから、新基地建設に反対する人びとがデマやヘイト・スピーチの標的にされるだけでなく、政権は選挙に勝つために露骨な脅し(交付金などに関して)を使うようになり、埋立て承認の撤回をめぐっては、県や県知事に対して工事遅延の損害賠償(一日二千万円)を請求することをちらつかせた。国が新たな軍事基地建設を望まない県に対して損害賠償を請求する? こんなことは地方自治を認める先進国では聞いたこともない。弱いものいじめを国が恥ずかしげもなく行う、あるいは脅しに使うというのは、官僚に公文書も廃棄させるというこの政権の破廉恥な特徴である。その政権によって、沖縄県はいま窮地に立たされている。

地域に足場をおいた沖縄二紙(琉球新報、沖縄タイムズ)が「反日」メディアだという誹謗中傷は、防衛相だったときの小池百合子から始まっているが、その流れを引き継いで「果敢な」メディア攪乱を行っているのがこれらネトウヨであり、その動きが安倍政権とともに活発化しているのも確かなことだ。そして今年2月の名護市長選は、企業関係者に対する自民党の圧倒的な締付けと、公明党・創価学会による執拗な勧奨によって、稲嶺前市長を下して新基地容認の候補が当選した。このような状況の延長上に、9月下旬の県知事選が行われるのである。

そこでも示されたように、今の選挙結果は公然の運動によって決まるのでもなければ、主張の正当性が選挙民に浸透して決まるのでもない。この混濁したメディア状況(攪乱される情報、作られる噂やデマや空気)のなかで、組織的・人的な囲い込みが実勢を決めてゆく。だから、まともなことをまともに主張し公表することに、現実的には大した意味もないかもしれない。しかし、であればこそ、言うべきことは言っておかなければという愚直な思いが、この声明の呼びかけ人となった有識者たちを動かしているのである。

声明には、県の撤回措置を支持する具体的な根拠等が明確に示されているので、参照いただければ幸いである。

★「沖縄・辺野古声明2018」の賛同署名フォームは以下のURLです。

http://unite-for-henoko.strikingly.com/ クリックすれば開きます。

*なお、市民団体の「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」も同趣旨の声明を用意しており、記者会見は合同で行われた。

※記者会見の模様が簡潔なビデオになりました。声明「辺野古の海への土砂投入計画並びに新基地建設計画を白紙撤回せよ!」への賛同署名フォームへのリンクもそこにあります。

http://www.eizoudocument.com/0521henokoseimei.html

○声明の時期

大浦湾への土砂投入を前に、埋立て承認の撤回手続きに入った翁長県知事が急逝し、その意志を継いで県は撤回に踏み切って新基地建設の工事は止まったが、工事が止まったら行政訴訟を起こすとともに、県に(知事個人にも)損害賠償(一日二千万と試算)を請求することもあるとしていた国(安倍政権)は、後任の県知事選を控えて提訴に関しては模様眺めである。

国に協力的な知事が登場すれば、その知事が県の「撤回」を取消すかもしれないし、「撤回」に対して国が行政訴訟を起こしても、県に賠償請求をすることはないだろう。翁長知事が就任してほどなく行った埋立て承認「取り消し」に対する行政裁判以来、この間の最高裁以下の裁判所の対応から予測されるように、国が勝訴することになれば、新しい知事はそれを受け容れるだろう。そうすれば国はもはや何の障害もなく工事を進められるというわけである。辺野古現地の抗議行動は「不法行為」となるし、土砂搬入等に関わる抵抗も簡単に潰すことができるだろう。

そう考えると、県が埋立て承認撤回に踏み切った今こそ、その「撤回」支持を表明して新基地建設を止めるために声をあげる決定的な時だと言ってよい。これまで3度、辺野古基地建設に抗議の声明を発表してきた海外の知識人グループ(チョムスキーやオリバーストーン、ジョン・ダワー、マコーマック氏等)が、時を同じくして新たな声明を発表したのもそのためだろう。

アメリカを中心とした海外の著名な有識者がこの問題に関心をもつのは、この新基地建設がアメリカの軍事政策や海外基地展開に関わるばかりでなく、沖縄の基地問題が日米両政府の管轄下での看過しえない地域差別や人権の問題であり、東アジアの平和全般の問題だと捉えているからである。

○「普天間・辺野古問題を考える会」について

いま「普天間・辺野古問題を考える会」と名乗っている有識者グループが最初に結集したのは2009年12月であり、SACO合意による普天間基地撤去がいつのまにか辺野古に代替基地を作るという話になり、その流れを変えようとした鳩山政権下で、日米両政府に対して普天間基地の辺野古への「移設」に反対する声明を出したのが発端である。このときは11年1月30日までに有識者340人の署名を集めて声明を政府に提出した。

しかしその後、民主党政権が「辺野古回帰」へと揺れるころ、グループは同年6月に「米海兵隊は撤収を」と訴える第二の声明を出した。そしてアピールの趣旨を示し、その後の議論のベースを提供するために、沖縄の現状診断と将来見通しの基本を書籍としてまとめ、『普天間基地問題から何が見えてきたか』(宮本憲一、西谷修、遠藤誠治・編、岩波書店)を出版した。

そこでいったんこのグループは区切りをつけるはずだったが、以下に述べるような状況の進展(あるいはむしろ後退)のため、2014年の翁長県知事誕生の前後には、沖縄での状況変化に目を開き現地の声を東京に届けるべく、『沖縄の地鳴りを聴く』と題する連続講演会を開いて本土の世論の喚起を図った。そして2015年4月には、再び「辺野古米軍基地建設に向けた埋立工事の即時中止を要請する!」という緊急声明を出す必要に迫られた。今回またこのグループが新たな声明を発表したのは、安倍政権がひとつになった沖縄の意志を、無視するというより力づくで崩して、辺野古の新基地建設を決定的な段階に進めようとしているからである。

○沖縄アイデンティティの胎動と「オール沖縄」

この問題は、2011年3月に東日本を襲った大震災・津波と福島第一原発の激甚事故のために、いったんは本土の政治社会的関心の後景に退くことになった。そして2年半後の自民党の政権復帰以後、安倍政権は進行していた沖縄の「目覚め」を鳩山政権の「失政」のせいにしつつ、日本の軍事化(「安全保障」という名の)を進める一環として、沖縄にイデオロギー的な圧力をかけ、辺野古新基地建設を「唯一の選択肢」として進めてゆく。

しかしその間に、沖縄の状況は大きく変わり始めていた。そのきっかけになったのは、2007年に教科書から沖縄戦時に各地で起きた集団自決への日本軍の関与の記述を削除するという文科省の決定で、これは沖縄の辛酸を否定する日本政府の振舞いとして、沖縄の人びとの逆鱗にふれ、保革を超える大抗議運動が起こった。95年の少女暴行事件以来のことだった。そしてこのとき、沖縄戦の経験を核にした沖縄のアイデンティティが問われたのである。それ以来、本土(政府および住民)による沖縄の「構造的差別」が意識されるようになり、保守系県知事だった仲井真氏も、次の選挙(2014年)では普天間基地の代替は「少なくとも県外」を主張して再選された。

しかしもともとが歴史否認体質の安倍政権は、このような沖縄の自己意識の胎動を無視し、「普天間基地の危険除去のため(沖縄の負担軽減のため)には辺野古移転しかない」として沖縄防衛局を通して着工準備(夜中の書類搬入など)を進める一方、名護市長選では公然と「わいろ選挙」を行い、自民党選出議員をかしづかせて(当時の幹事長は石破茂氏)「辺野古しかない」を言わせようとした。しかしそのこと自体が明治の「琉球処分」を想起させずにはいない光景だった。そして2013年暮れ、圧力の限界と見切った仲井真知事は「正月のうまい餅」と引き換えに、「大浦湾の埋立て許可」を出したのだが、まさにそれはジャパン・ハンドラーのケビン・メアの悪質な中傷(「オキナワはゆすり・たかりの名人」)を地でゆくような振舞いだった。

その結果が、翌年の翁長知事の登場である。翁長氏は長く自民党県議団の代表を務める那覇市長だった。その翁長氏は、かりゆしグループや金秀グループなど沖縄財界も結集した「オール沖縄」の候補として当選した。本土政府が言うように、基地がなければ経済が成り立たないのではなく、むしろ基地がなくなったほうが地域や位置に依拠した経済が豊かに発展するという、この間の基地返還後の経済振興で示されたことをベースに、沖縄の将来を見越した財界も、沖縄の自立と誇りのために「オール沖縄」を組んだのである。

○安倍政権の対応

これは1995年の転機(復帰後初めての大々的な米軍基地と日本政府への抗議、それが初めて日米両政府の協議を行わせ、普天間基地の撤去を決めさせた)、2007年の沖縄の原点潰しへの抗議に示された、沖縄の自立意識の流れを汲むものだった。保革のイデオロギー的対抗軸は、沖縄の根本の問題をむしろ隠蔽するものでしかなく、沖縄にとっての問題はアイデンティティだということ、対立は本土政府の姿勢と沖縄の自立・自治志向との間にあるのだということ(かつてこれを「鳴動する活断層」と呼んだことがある) をこの選挙は示し、翁長氏は10万票の大差をつけて当選した。それに続いたほとんどの地域選挙で「オール沖縄」の候補が当選したことは、この意識の高まりが広範なものだったことを示している。

しかし安倍政権は、その圧倒的な「民意」の表明をまったく無視し、「基地負担の軽減」とはまったく逆に普天間基地へのオスプレイ配備を進め、いまではこの危険なヘリが市街地の上をわが物顔で飛んでいる。さらに、2016年春には、1995年を思わせる米軍属による女性暴行殺人遺棄事件が起こったが、沖縄の人びとが強い憤りとともに改訂を求める日米地位協定にはふれもせず、その場しのぎのジェスチャーしかしない。というより、米軍を盾に、沖縄に犠牲を強い続けて恥じない。そして2015年安保関連法制を強硬成立させて、2016年夏から高江ヘリパッド建設工事と辺野古の埋立て準備工事を、全国から警察の機動隊を派遣して強行した。その間に、オスプレイやその他の米軍ヘリの墜落事故が相次ぐが、政府はオウムのように「再発防止」を繰り返し、新基地建設を進めようとする。

その一方で、「沖縄のアイデンティティ」意識を切り崩すため、翁長知事が「反日」であるとのデマを流し、失効した保守/革新のイデオロギー図式を、日本バンザイ/反日の反動的な踏み絵に置き換えるべく、インターネット・メディアで武装したプロパガンダ部隊を送り込み、現地で座り込みを続ける人びとを誹謗中傷して、一般市民の離反を画策したりしている。それと歩調を合わせているのが、和田政宗ら官邸に出入りする極右議員であり、DHCの「沖縄ヘイト」番組である。彼らは直接官邸の指示を受けているのではないにせよ、それが官邸に歓迎されていることは明かで、いわゆる沖縄ネトウヨの我那覇真子は、桜井よしこ等とともに今年年始に首相官邸に招待されているし、DHCは安倍首相お気に入りの番組制作会社だ。

○沖縄県知事選挙

安倍政権になってから、新基地建設に反対する人びとがデマやヘイト・スピーチの標的にされるだけでなく、政権は選挙に勝つために露骨な脅し(交付金などに関して)を使うようになり、埋立て承認の撤回をめぐっては、県や県知事に対して工事遅延の損害賠償(一日二千万円)を請求することをちらつかせた。国が新たな軍事基地建設を望まない県に対して損害賠償を請求する? こんなことは地方自治を認める先進国では聞いたこともない。弱いものいじめを国が恥ずかしげもなく行う、あるいは脅しに使うというのは、官僚に公文書も廃棄させるというこの政権の破廉恥な特徴である。その政権によって、沖縄県はいま窮地に立たされている。

地域に足場をおいた沖縄二紙(琉球新報、沖縄タイムズ)が「反日」メディアだという誹謗中傷は、防衛相だったときの小池百合子から始まっているが、その流れを引き継いで「果敢な」メディア攪乱を行っているのがこれらネトウヨであり、その動きが安倍政権とともに活発化しているのも確かなことだ。そして今年2月の名護市長選は、企業関係者に対する自民党の圧倒的な締付けと、公明党・創価学会による執拗な勧奨によって、稲嶺前市長を下して新基地容認の候補が当選した。このような状況の延長上に、9月下旬の県知事選が行われるのである。

そこでも示されたように、今の選挙結果は公然の運動によって決まるのでもなければ、主張の正当性が選挙民に浸透して決まるのでもない。この混濁したメディア状況(攪乱される情報、作られる噂やデマや空気)のなかで、組織的・人的な囲い込みが実勢を決めてゆく。だから、まともなことをまともに主張し公表することに、現実的には大した意味もないかもしれない。しかし、であればこそ、言うべきことは言っておかなければという愚直な思いが、この声明の呼びかけ人となった有識者たちを動かしているのである。

声明には、県の撤回措置を支持する具体的な根拠等が明確に示されているので、参照いただければ幸いである。

★「沖縄・辺野古声明2018」の賛同署名フォームは以下のURLです。

http://unite-for-henoko.strikingly.com/ クリックすれば開きます。

*なお、市民団体の「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」も同趣旨の声明を用意しており、記者会見は合同で行われた。

原爆開発・使用と科学者の役割 ― 2018/08/14

8月12日、BS1スペシャル『「悪魔の兵器」はこうして誕生した~原爆、科学者たちの心の闇』は、原爆開発投下を今までにない視点から検証して興味深かった。というより、現代の科学技術と科学者のあり方を考えるうえできわめて重要な事情を明らかにしていた。

日本でも一昨年来(2016年~)の日本学術会議の「軍事研究」をめぐる議論の高まりがあり、池内了さんを始めとする「軍学共同」の流れに抗議する学者団体の活動もある。

これまで原爆投下の問題は、政治的決定や軍事的必要等の観点からさまざまに論じられてきた。日本の降伏が時間の問題となっている段階で、なぜアメリカは原爆を投下したのか。ルーズベルト→トルーマンが戦後のソ連との対立を見越して米の軍事的優位を誇示するためだったとか、いつまでも降伏しない日本に戦争終結を受け容れさせ、余分な犠牲を避けるためだったとか。

もちろん、最終決定は大統領(政府)によるものだし、実行するのは軍である。しかし両者が科学技術の最先端に通じているわけではない。そもそも原爆開発は、科学者の提言によるものだったし、開発プロジェクトを担ったのは科学者の組織と集団だった。それが政治家と軍を動かしたのである。しかしこの番組は、原爆投下(ヒロシマ・ナガサキの惨禍)に科学者たち自身が決定的な役割を演じてきたことを、原爆開発チーム・メンバーの証言映像の発見を契機にして描き出した。

ナチス・ドイツからの亡命科学者レオ・シラードがアインシュタインを動かしてルーズベルト大統領に書簡を出し、近年研究された核分裂現象が新次元の兵器を可能にするとして、ドイツがそれを開発する前にアメリカが開発しなければならないと進言したのが(39年)、1942年秋に始まるマンハッタン計画のきっかけとなった。それがなければ、原爆開発はなかったのである。科学技術の最新動向に政治家が通じているわけではなく、また戦争の危機のなかで、科学の最新成果の軍事利用をすぐに考えた(恐れた)のも科学者だったのだ。

それに、20世紀に入って科学技術の研究開発はその規模を拡大し、多額の資金を必要とするようになっていた。第一次世界大戦で現出した「総力戦」状況の中で、自分たちはもっと役に立つのに、と地団太踏んでいたのもまた科学者たちのようだった。そんな中で、科学技術の発展のために、軍事に貢献して国家予算を獲得しなければならないと考える学者も出てくる。

アメリカではそれが、MIT副学長からカーネギー研究機構の総長となり、政府の非公式な科学顧問となったヴァネーヴァー・ブッシュ(1890~1974)だった。彼は大恐慌(29)以後科学研究費が削られることを憂慮して、ヨーロッパで戦争が始まるとアメリカ国防研究委員会(NDRC)を設立して議長となり(40)、翌年には大統領直属の科学研究開発局の局長となる。秘密裏に決定されたマンハッタン計画を仕切るのはこの部局だ。

議会にも連合国にも秘密にされたこの計画のもと、20ほどの研究施設のネットワークの中核に、後のソ連の秘密都市のようにニューメキシコのロスアラモスに広大な研究施設が作られ、若い有能な科学技術者が各所から集められ(2000人規模)、戦時中では考えられないほどの厚遇を受けて集団的な研究開発を行う。戦争の終結前にともかく原子爆弾を開発するというのが至上命令だったが、多くの科学者は全体目的も知らないまま、この厚遇のなかで担当箇所の研究開発に没頭するのである。

ノーベル賞級の科学者を中核とするその計画の統括を任されたのがロバート・オッペンハイマーだった。計画着手は42年9月だったが、翌年6月には軍の報告から、ドイツが実現性を疑って原爆開発をしていないことが明かになる。そこで一部の科学者は、戦争中の開発の必要性に疑問をもち(いずれにしても未曾有の破壊兵器である)、計画遂行をめぐる討論会を開こうとしたが、オッペンハイマーが介入し、この兵器は戦争することを断念させるだろうから、戦争を起こさせないために開発するのだと、原爆の新たな必要性を強調したという。秘密の国家事業であるこの計画から身を引くことは、科学者の将来を危ぶめることだろうというので、ここで辞退した科学者はいなかったという。

そして45年7月16日、ルーズベルトの死去を受けて大統領となり、ヤルタ会談に出ていたトルーマンのもとに、実験成功の知らせが届く。アラモゴードの実験場では、まばゆい閃光と爆風そして巨大なきのこ雲を遠巻きにして、科学者たちが恐怖混じりの感動と熱狂に包まれていた。その日以来、オッペンハイマーは偉業を達成したある充足感のようなもので別次元の存在のようだったと、弟のフランクが回想している。

5月にヒトラーは自殺して計画当初の敵はいなくなり、戦争を続けているのは日本だけだったから、原爆を使う対象は日本になる。その破滅的な威力を見て、レオ・シラード等は、実際に投下するのではなく、効果を見せて降伏を迫ればよいと、トルーマンに進言するが、オッペンハイマーは予告なしでこの兵器の威力を見なければ意味がないと主張していたという。

トルーマンが世界に向けて高らかに宣言したように、科学技術の成果が戦争に勝利をもたらしたのであり、この成果によって、以後、科学技術は国家にとって最も枢要な位置を占めることになる。それが20世紀後半以降の科学技術の地位を決めたのだ。

しかしそれは国家を導く地位ではなく、国家に従属する地位であり、戦後アメリカは核開発を推進するために新たな機構を設置する。しかし、オッペンハイマーは折から起こったレッド・パージに引っかかり、国家英雄から一転して赤いスパイとみなされて公職を追放される。それがオッペンハイマーの改悛の契機となるが、われわれがよく知っているのは以後の彼の姿だったのである。

この調査番組が明らかにするのは、原爆投下を引き起こしたマンハッタン計画という秘密国家事業に関して、科学者はたんに使われたのではなく、むしろ科学技術の発展のためとして積極的な役割を果たしていたということ、科学技術の研究開発が国家予算の獲得と結びつき、科学者の集団やそのリーダーが予算獲得のためにみずから軍事貢献を提言し、科学技術開発の成果に何の疑惧もなく、異常なまでに破壊的な兵器開発に邁進したのだということ、そしてそれが未曾有の大量破壊兵器であり、その兵器が実際に使用されたとしたらどんな地獄が現出されるのか、まったく想像もしてみなかったということである。

そのうえ、科学技術は以後、文明発展の原動力と見なされ、現在もっている社会的影響力を十分に享受するようになった。また、ヒロシマやナガサキの惨禍を見てもなお、その使用の責任を政治家や軍に負わせ、科学者たち自身は、このような重大で危険な兵器を、感情や個人的利害に身を任せて判断を誤る政治家たちに委ねないために、最も合理的な判断を引き出す人工知能を開発するといった、無責任ぶりに無自覚である。

いまや科学技術は、人間の役に立つ道具のレヴェルにとどまってはおらず、その使用効果は技術を制禦しているつもりの人間のコントロールをはるかに超えている。オッペンハイマーたちが、原爆実験を行いながら、それを現実に使用したら、たとえ敵国とはいえ人間の世界にどんな惨劇が現出するのか、ほとんど考え及ばなかったらしいことも、科学技術的知性の盲目性を証している。

科学技術は人間に新たな可能性を開くニュートラルな成果であって、その使用の是非は関与する者たちの倫理性に委ねられている、というのは実は科学者たちの欺瞞であって、科学者たちこそが、自分の研究開発の成果が社会にもたらす結果について責任を持たなければならないだろう。「なす」のは科学者たちだからだ。そうでなければ科学者は、ついに欺瞞的な国家や市場の拡大の一エージェントに過ぎなくなるだろう。

日本でも一昨年来(2016年~)の日本学術会議の「軍事研究」をめぐる議論の高まりがあり、池内了さんを始めとする「軍学共同」の流れに抗議する学者団体の活動もある。

これまで原爆投下の問題は、政治的決定や軍事的必要等の観点からさまざまに論じられてきた。日本の降伏が時間の問題となっている段階で、なぜアメリカは原爆を投下したのか。ルーズベルト→トルーマンが戦後のソ連との対立を見越して米の軍事的優位を誇示するためだったとか、いつまでも降伏しない日本に戦争終結を受け容れさせ、余分な犠牲を避けるためだったとか。

もちろん、最終決定は大統領(政府)によるものだし、実行するのは軍である。しかし両者が科学技術の最先端に通じているわけではない。そもそも原爆開発は、科学者の提言によるものだったし、開発プロジェクトを担ったのは科学者の組織と集団だった。それが政治家と軍を動かしたのである。しかしこの番組は、原爆投下(ヒロシマ・ナガサキの惨禍)に科学者たち自身が決定的な役割を演じてきたことを、原爆開発チーム・メンバーの証言映像の発見を契機にして描き出した。

ナチス・ドイツからの亡命科学者レオ・シラードがアインシュタインを動かしてルーズベルト大統領に書簡を出し、近年研究された核分裂現象が新次元の兵器を可能にするとして、ドイツがそれを開発する前にアメリカが開発しなければならないと進言したのが(39年)、1942年秋に始まるマンハッタン計画のきっかけとなった。それがなければ、原爆開発はなかったのである。科学技術の最新動向に政治家が通じているわけではなく、また戦争の危機のなかで、科学の最新成果の軍事利用をすぐに考えた(恐れた)のも科学者だったのだ。

それに、20世紀に入って科学技術の研究開発はその規模を拡大し、多額の資金を必要とするようになっていた。第一次世界大戦で現出した「総力戦」状況の中で、自分たちはもっと役に立つのに、と地団太踏んでいたのもまた科学者たちのようだった。そんな中で、科学技術の発展のために、軍事に貢献して国家予算を獲得しなければならないと考える学者も出てくる。

アメリカではそれが、MIT副学長からカーネギー研究機構の総長となり、政府の非公式な科学顧問となったヴァネーヴァー・ブッシュ(1890~1974)だった。彼は大恐慌(29)以後科学研究費が削られることを憂慮して、ヨーロッパで戦争が始まるとアメリカ国防研究委員会(NDRC)を設立して議長となり(40)、翌年には大統領直属の科学研究開発局の局長となる。秘密裏に決定されたマンハッタン計画を仕切るのはこの部局だ。

議会にも連合国にも秘密にされたこの計画のもと、20ほどの研究施設のネットワークの中核に、後のソ連の秘密都市のようにニューメキシコのロスアラモスに広大な研究施設が作られ、若い有能な科学技術者が各所から集められ(2000人規模)、戦時中では考えられないほどの厚遇を受けて集団的な研究開発を行う。戦争の終結前にともかく原子爆弾を開発するというのが至上命令だったが、多くの科学者は全体目的も知らないまま、この厚遇のなかで担当箇所の研究開発に没頭するのである。

ノーベル賞級の科学者を中核とするその計画の統括を任されたのがロバート・オッペンハイマーだった。計画着手は42年9月だったが、翌年6月には軍の報告から、ドイツが実現性を疑って原爆開発をしていないことが明かになる。そこで一部の科学者は、戦争中の開発の必要性に疑問をもち(いずれにしても未曾有の破壊兵器である)、計画遂行をめぐる討論会を開こうとしたが、オッペンハイマーが介入し、この兵器は戦争することを断念させるだろうから、戦争を起こさせないために開発するのだと、原爆の新たな必要性を強調したという。秘密の国家事業であるこの計画から身を引くことは、科学者の将来を危ぶめることだろうというので、ここで辞退した科学者はいなかったという。

そして45年7月16日、ルーズベルトの死去を受けて大統領となり、ヤルタ会談に出ていたトルーマンのもとに、実験成功の知らせが届く。アラモゴードの実験場では、まばゆい閃光と爆風そして巨大なきのこ雲を遠巻きにして、科学者たちが恐怖混じりの感動と熱狂に包まれていた。その日以来、オッペンハイマーは偉業を達成したある充足感のようなもので別次元の存在のようだったと、弟のフランクが回想している。

5月にヒトラーは自殺して計画当初の敵はいなくなり、戦争を続けているのは日本だけだったから、原爆を使う対象は日本になる。その破滅的な威力を見て、レオ・シラード等は、実際に投下するのではなく、効果を見せて降伏を迫ればよいと、トルーマンに進言するが、オッペンハイマーは予告なしでこの兵器の威力を見なければ意味がないと主張していたという。

トルーマンが世界に向けて高らかに宣言したように、科学技術の成果が戦争に勝利をもたらしたのであり、この成果によって、以後、科学技術は国家にとって最も枢要な位置を占めることになる。それが20世紀後半以降の科学技術の地位を決めたのだ。

しかしそれは国家を導く地位ではなく、国家に従属する地位であり、戦後アメリカは核開発を推進するために新たな機構を設置する。しかし、オッペンハイマーは折から起こったレッド・パージに引っかかり、国家英雄から一転して赤いスパイとみなされて公職を追放される。それがオッペンハイマーの改悛の契機となるが、われわれがよく知っているのは以後の彼の姿だったのである。

この調査番組が明らかにするのは、原爆投下を引き起こしたマンハッタン計画という秘密国家事業に関して、科学者はたんに使われたのではなく、むしろ科学技術の発展のためとして積極的な役割を果たしていたということ、科学技術の研究開発が国家予算の獲得と結びつき、科学者の集団やそのリーダーが予算獲得のためにみずから軍事貢献を提言し、科学技術開発の成果に何の疑惧もなく、異常なまでに破壊的な兵器開発に邁進したのだということ、そしてそれが未曾有の大量破壊兵器であり、その兵器が実際に使用されたとしたらどんな地獄が現出されるのか、まったく想像もしてみなかったということである。

そのうえ、科学技術は以後、文明発展の原動力と見なされ、現在もっている社会的影響力を十分に享受するようになった。また、ヒロシマやナガサキの惨禍を見てもなお、その使用の責任を政治家や軍に負わせ、科学者たち自身は、このような重大で危険な兵器を、感情や個人的利害に身を任せて判断を誤る政治家たちに委ねないために、最も合理的な判断を引き出す人工知能を開発するといった、無責任ぶりに無自覚である。

いまや科学技術は、人間の役に立つ道具のレヴェルにとどまってはおらず、その使用効果は技術を制禦しているつもりの人間のコントロールをはるかに超えている。オッペンハイマーたちが、原爆実験を行いながら、それを現実に使用したら、たとえ敵国とはいえ人間の世界にどんな惨劇が現出するのか、ほとんど考え及ばなかったらしいことも、科学技術的知性の盲目性を証している。

科学技術は人間に新たな可能性を開くニュートラルな成果であって、その使用の是非は関与する者たちの倫理性に委ねられている、というのは実は科学者たちの欺瞞であって、科学者たちこそが、自分の研究開発の成果が社会にもたらす結果について責任を持たなければならないだろう。「なす」のは科学者たちだからだ。そうでなければ科学者は、ついに欺瞞的な国家や市場の拡大の一エージェントに過ぎなくなるだろう。

2月4日沖縄・名護市長選の結果を受けて ― 2018/02/05

名護市長選の結果が出た。二期務めた現職で辺野古基地反対の稲嶺進氏が、自民・公明・維新推薦の渡久地武豊氏に敗れた(16900対20400)。同時に行われた市議補選でも、オール沖縄で臨んだ安次冨浩氏がほぼ同差で落選した。

渡久地氏は、稲嶺市長のもとで地域振興が進まなかったことを批判、「変化」を訴えたとされる。ただし、辺野古新基地に関する姿勢は明らかにせず、行政訴訟に委ねるとして公開討論も避け続けた。

だがこの市長選挙が注目されたのは、そして安倍政権が全力を挙げて介入したのは、辺野古基地建設の障害を除くためだった。それは誰の目にも明らかなはず。そして追い落としたい稲嶺市長は基地反対でまとまる「オール沖縄」の候補、翁長県知事の盟友だ。

だから、争点は言わずもがな辺野古基地だが、自民・公明候補はそれを隠して地域振興だけを売りにした。稲嶺市長の下では名護の生活や経済はよくならなかったが、それは稲嶺市長が基地ばかりにこだわるからと。

ただ、選挙民も本当の課題が基地建設反対か推進かであるのは百も承知のはずだ。政府があからさまに、国の方針に協力しない自治体には交付金を出さないとか、受け容れ自治体にだけ報奨金のような資金を投入するということを、すでに実際にやっているし(名護市にではなく、頭越しに辺野古地区に資金交付している)、選挙中も政府与党関係者がそれをあからさまに言う。

その意味では、地域振興を訴えることは、じつは「争点隠し」にはなっていない。地域振興を進めるということが、交付金を引っ張ってくる、政府・政権の方針に協力し、見返りを得るということに他ならないからだ。けれども、この面だけを強調して、あたかもそれが市民生活のための行政だとして表に出す。だがその裏には、永続基地を抱えることになるという問題が隠される。

たしかに、目先のことだけ考えれば、基地を受け入れれば地域振興のための支援金は入る。施設は作れるし土建業周辺のセクターは仕事に潤う。しかし、基地依存では長期の安定的な地域づくりも豊かさも得られない。それは基地依存時代の沖縄全体が思い知ってきたことだだ(その経験が産業界も含めた「オール沖縄」のベースにもなっている)。

この選挙の光景は、原発立地地域でもよく見られたものだ。政府は交付金で原発(基地)を受け入れさせるが、原発(基地)依存では地域経済は自立の道を絶たれ、永久に依存するしかなくなるのだ。有名な高木元敦賀市長の言葉が思い起こされる。「30年後、50年後のことは知りませんよ、しかし今はやっておいた方が得ですよ、どんどんお金が落ちてきますから…」。

それでも、今回、名護は自民・公明系の候補を当選させた。政府の締付けを受ける稲嶺市政よりも、基地のことなど脇において地域振興を約束する新しい市長を選んだということだ (とはいえ、当確を告げられた渡久地氏は、喜びに湧く周囲をよそに、しばし緊張の面持ちを崩さなかったのはなぜだろうか)。とくに10代20代で渡久地支持が多かったという。渡久地氏の娘が高校の自治会役員で、18才に訴えたということもあったかもしれないが、いまは若者が一般に先の見透しを抱けず、目の前の現実だけが課題になるという、沖縄だけでない一般的状況が影を落としてもいるだろう。

政権は、これで辺野古基地工事が支持を得たというだろう。地元は歓迎していると。そしていわゆるネトウヨは、やっぱり基地反対派は本土から日当もらってやってきた反日派だと、さらなるデマを流すだろう。産経新聞も、それ見たことかと、沖縄二紙(琉球新報・沖縄タイムズ)の「偏向」をあげつらう。

有権者数5万の市長選、これだけテコ入れすれば負けはない、と政権は自信をもつだろう。動員含めた期日前投票も40パーセント超。選挙近くに米軍ヘリがばんばん落ちても、名護に落ちたわけじゃない(それに去年は「着水」だ)。反対運動は本土警察で弾圧し、お国は動かんぞという問答無用の姿勢を示して諦めさせたら、政権に身を売る口実を少し与えて、最後に選挙アイドル進次郎の投入、あとは「結局お金でしょ」と言えることになる。

辺野古漁港の座り込みはすでに5000日、キャンプ・シュワッブ前での座り込みももう1200日を超える。しかしこれが何の成果も生まないと、一方で「不撓不屈」と自賛しても、他所からは空しくも見える。翁長県政にしてもそうだ。何が起こっても政府は相手にせず、知事の怒りの表明もどこ吹く風、抗議の上京にも応えない。この理不尽な態度が、沖縄の怒りや抗議を空しくさせる。今度の選挙には、その傾きの一端が現れたと見ることもできる。

その意味では「オール沖縄」の翁長県政も「実績」を示してえていない。この構造を突き破る工夫が求められる。それがなければ、秋の県知事選は厳しい試練になるだろう。

「ポスト真実」が言われる時代、沖縄の「正義」や「大義」は「フェイク」というデマや中傷で中和され、その中で時の政権は、あからさまな力と金(交付金だけではなく、金は人も手段も動かせる)でその意図を押し通すことを恥じない。それは「義」を貫こうとする側にとってなかなかに厄介な状況だと言わざるをえない。沖縄でもっとも露骨に表れているとはいえ、これは現在の日本全体の重い課題でもある。

[追伸]「沖縄タイムズ」05日社説から

・「もう止められない」との諦めムードをつくり、米軍普天間飛行場の辺野古移設問題を争点から外し…

・勝利の最大の理由は、一にも二にも自民、公明、維新3党が協力体制を築き上げ、徹底した組織選挙を展開したことにある。

・菅義偉官房長官が名護を訪れ名護東道路の工事加速化を表明するなど、政府・与党幹部が入れ代わり立ち代わり応援に入り振興策をアピール。この選挙手法は「県政不況」という言葉を掲げ、稲嶺恵一氏が現職の大田昌秀氏を破った1998年の県知事選とよく似ている。

・前回…自主投票だった公明が、渡具知氏推薦に踏み切った。渡具知氏が辺野古移設について「国と県の裁判を注視したい」と賛否を明らかにしなかったのは、公明との関係を意識したからだろう。両者が交わした政策協定書には「日米地位協定の改定及び海兵隊の県外・国外への移転を求める」ことがはっきりと書かれている。安倍政権が強調する「辺野古唯一論」と、選挙公約である「県外・国外移転」は相反するものだ。

渡久地氏は、稲嶺市長のもとで地域振興が進まなかったことを批判、「変化」を訴えたとされる。ただし、辺野古新基地に関する姿勢は明らかにせず、行政訴訟に委ねるとして公開討論も避け続けた。

だがこの市長選挙が注目されたのは、そして安倍政権が全力を挙げて介入したのは、辺野古基地建設の障害を除くためだった。それは誰の目にも明らかなはず。そして追い落としたい稲嶺市長は基地反対でまとまる「オール沖縄」の候補、翁長県知事の盟友だ。

だから、争点は言わずもがな辺野古基地だが、自民・公明候補はそれを隠して地域振興だけを売りにした。稲嶺市長の下では名護の生活や経済はよくならなかったが、それは稲嶺市長が基地ばかりにこだわるからと。

ただ、選挙民も本当の課題が基地建設反対か推進かであるのは百も承知のはずだ。政府があからさまに、国の方針に協力しない自治体には交付金を出さないとか、受け容れ自治体にだけ報奨金のような資金を投入するということを、すでに実際にやっているし(名護市にではなく、頭越しに辺野古地区に資金交付している)、選挙中も政府与党関係者がそれをあからさまに言う。

その意味では、地域振興を訴えることは、じつは「争点隠し」にはなっていない。地域振興を進めるということが、交付金を引っ張ってくる、政府・政権の方針に協力し、見返りを得るということに他ならないからだ。けれども、この面だけを強調して、あたかもそれが市民生活のための行政だとして表に出す。だがその裏には、永続基地を抱えることになるという問題が隠される。

たしかに、目先のことだけ考えれば、基地を受け入れれば地域振興のための支援金は入る。施設は作れるし土建業周辺のセクターは仕事に潤う。しかし、基地依存では長期の安定的な地域づくりも豊かさも得られない。それは基地依存時代の沖縄全体が思い知ってきたことだだ(その経験が産業界も含めた「オール沖縄」のベースにもなっている)。

この選挙の光景は、原発立地地域でもよく見られたものだ。政府は交付金で原発(基地)を受け入れさせるが、原発(基地)依存では地域経済は自立の道を絶たれ、永久に依存するしかなくなるのだ。有名な高木元敦賀市長の言葉が思い起こされる。「30年後、50年後のことは知りませんよ、しかし今はやっておいた方が得ですよ、どんどんお金が落ちてきますから…」。

それでも、今回、名護は自民・公明系の候補を当選させた。政府の締付けを受ける稲嶺市政よりも、基地のことなど脇において地域振興を約束する新しい市長を選んだということだ (とはいえ、当確を告げられた渡久地氏は、喜びに湧く周囲をよそに、しばし緊張の面持ちを崩さなかったのはなぜだろうか)。とくに10代20代で渡久地支持が多かったという。渡久地氏の娘が高校の自治会役員で、18才に訴えたということもあったかもしれないが、いまは若者が一般に先の見透しを抱けず、目の前の現実だけが課題になるという、沖縄だけでない一般的状況が影を落としてもいるだろう。

政権は、これで辺野古基地工事が支持を得たというだろう。地元は歓迎していると。そしていわゆるネトウヨは、やっぱり基地反対派は本土から日当もらってやってきた反日派だと、さらなるデマを流すだろう。産経新聞も、それ見たことかと、沖縄二紙(琉球新報・沖縄タイムズ)の「偏向」をあげつらう。

有権者数5万の市長選、これだけテコ入れすれば負けはない、と政権は自信をもつだろう。動員含めた期日前投票も40パーセント超。選挙近くに米軍ヘリがばんばん落ちても、名護に落ちたわけじゃない(それに去年は「着水」だ)。反対運動は本土警察で弾圧し、お国は動かんぞという問答無用の姿勢を示して諦めさせたら、政権に身を売る口実を少し与えて、最後に選挙アイドル進次郎の投入、あとは「結局お金でしょ」と言えることになる。

辺野古漁港の座り込みはすでに5000日、キャンプ・シュワッブ前での座り込みももう1200日を超える。しかしこれが何の成果も生まないと、一方で「不撓不屈」と自賛しても、他所からは空しくも見える。翁長県政にしてもそうだ。何が起こっても政府は相手にせず、知事の怒りの表明もどこ吹く風、抗議の上京にも応えない。この理不尽な態度が、沖縄の怒りや抗議を空しくさせる。今度の選挙には、その傾きの一端が現れたと見ることもできる。

その意味では「オール沖縄」の翁長県政も「実績」を示してえていない。この構造を突き破る工夫が求められる。それがなければ、秋の県知事選は厳しい試練になるだろう。

「ポスト真実」が言われる時代、沖縄の「正義」や「大義」は「フェイク」というデマや中傷で中和され、その中で時の政権は、あからさまな力と金(交付金だけではなく、金は人も手段も動かせる)でその意図を押し通すことを恥じない。それは「義」を貫こうとする側にとってなかなかに厄介な状況だと言わざるをえない。沖縄でもっとも露骨に表れているとはいえ、これは現在の日本全体の重い課題でもある。

[追伸]「沖縄タイムズ」05日社説から

・「もう止められない」との諦めムードをつくり、米軍普天間飛行場の辺野古移設問題を争点から外し…

・勝利の最大の理由は、一にも二にも自民、公明、維新3党が協力体制を築き上げ、徹底した組織選挙を展開したことにある。

・菅義偉官房長官が名護を訪れ名護東道路の工事加速化を表明するなど、政府・与党幹部が入れ代わり立ち代わり応援に入り振興策をアピール。この選挙手法は「県政不況」という言葉を掲げ、稲嶺恵一氏が現職の大田昌秀氏を破った1998年の県知事選とよく似ている。

・前回…自主投票だった公明が、渡具知氏推薦に踏み切った。渡具知氏が辺野古移設について「国と県の裁判を注視したい」と賛否を明らかにしなかったのは、公明との関係を意識したからだろう。両者が交わした政策協定書には「日米地位協定の改定及び海兵隊の県外・国外への移転を求める」ことがはっきりと書かれている。安倍政権が強調する「辺野古唯一論」と、選挙公約である「県外・国外移転」は相反するものだ。

日本はいま、どんな異常な政権のもとにあるのか? ― 2017/06/17

共謀罪の強行採決で幕を閉じた今度の国会で図らずも露呈したのは、「戦後レジームからの脱却」を掲げ、「みっともない憲法」を廃棄して(少なくとも少し変えて)「美しい国」をめざしそうという安倍政権が、じつはどういう政権かということである。

大筋の政策では、まず秘密保護法の強行採決、ついで憲法解釈のありえない変更、そしてそれに基づく違憲の安保法制、それに則って自衛隊の南スーダン派遣、さらに国連関係者からもクレームを付けられた共謀罪の異例手段による採決と、自衛隊の軍隊化を図る一方で、行政権力保護と捜査権力強化の体制を、憲法を空洞化しながら進めてきた。

あらゆる政府提出法案は、国会の与党(自民・公明+維新)の圧倒的多数で可決することができる。だから、閣議は規範的事項の実質的「決定機関」として振舞い、まず憲法違反を合憲と「解釈」できると決定して以来、不都合な事実に対する「オルタナ・ファクト」を閣議決定として押し通し、国会審議も空洞化して(質問をはぐらかし、ごまかし、嘘を言い、切り抜けられないとなると強弁に居直る)、形だけ整えて一定の時間が来ると強行採決。

しかしその「多数」の中身たるや、次々に不祥事や不正が露見して雲隠れする欠格議員や、口を開ければ「失言」で人前に出せない閣僚たち、果ては答弁もできない大臣や、国際会議でトンデモ発言をする大臣といった不適格閣僚ばかり。それを安倍首相が選んでいる。そしてその前に、小選挙区制で多くの議席を埋めるために党執行部の意向で選ばれる候補者たちの質が劣悪なのだ。その人選や任命の責任は党総裁かつ首相の安倍晋三氏にあるが、その安倍首相がそもそも「責任」などというものは他人が取るものであって自分は守られるとみなしているようだ。

だがその体制は盤石ではない。自衛隊の派遣日誌隠蔽問題で稲田防衛相が不適格をさらした騒ぎの上に、森友学園問題が浮上し、そこで安倍政権の同調支援者への便宜供与や、それを「忖度」した財務省の背任まがいの計らいが露見すると、政権は野党の抵抗が強いだろう共謀罪の上程で騒ぎを押し流そうとした。ところが重ねて、もっと官邸にとっては都合の悪い加計学園問題(首相の親戚筋で、官邸メンバーが深く関係している学園に、経済特区制度を使って巨額の国費・自治体費が投入されてようとしている)が浮上する。そこで安倍首相が搦手から打ち出してきたのが憲法改正の具体的アジェンダだ。そうして、崩れようとする堤防の綻びを、さらに大量の土砂で押し流して別の災害を作り、そこにまた別の災害を押し被せて、次々と目先を変えながら濁流を広げて憲法改正まで加速させて行こうとする。盗人が家に火をつけて逃れると同時に荒稼ぎの一石二鳥も三鳥もとるという技をあからさまに演じたのがこの国会だった。

(公明党が重視する都議選前に、期間を置いて国会を閉じることは、そのまま加計学園問題の追及の幕を閉めるという算段と重なる。その前に共謀罪成立を強行したのは、これをすぐに適用したいからというより、閣議決定して審議強行した以上、不成立では国会で政権の面子が立たないということからだろう。)

だが、そこで露呈したのは、安倍政権の手法、つまり人事権を掌握して官僚も警察も司法も官邸の意に従わせるが、その権力強化によって実現するのは、国政も国有財産も強権によって意のままにするということ、同調者や仲間内で国を思うままに処断するということだった。そして仲間がすることが明かな犯罪行為であっても、警察権力を通して握りつぶすことさえできる。安倍首相がすでにそのように振舞っていることが露見したのである。当人は白を切っているし、周囲の人間は自分に餌を、権力のおこぼれを与えてくれる親分を守ろうとしている(ますます人相の悪くなる菅官房長官をはじめとして)。

それに、さまざまな証言や状況証拠がごまんと溢れ出ているのに、国会での追及は「数」の力で押し流され、ましてや警察も検察も、この件を立件しようとはしない。警察・検察はすでに首根っこを抑えられ、あるいは権限を強化してもらって官邸の子飼いになっているからだ。メディアもそうである。読売、産経やNHKだけでなく、官邸の記者クラブが、官邸にとって不快な追及をするよそ者(社会部記者)を排除しようとしているという。

国民主権の憲法を廃棄しなくとも、すでに日本の首相官邸はこんな有様になっている。安倍首相が目指す「美しい国」、国民が文句も言わず進んで国のために無私の奉公をする国、そして一部の者たちが国の権限や資産を私物化し、自分たちの妄想にしたがって思うように国民を食い物にできる国、それが安倍首相の目指す理想だとしたら、その妄想に近い理想はもうほとんど実現しているのである。こんな権力の私物化や、それに都合のよい「国作り」の暴挙が、誰にも止められずに罷り通っている。それを妨げる権限をもつ者たちが、すべてすでに抑えられている。それがこの国の現状だということである。

幸い、それでも勇気ある人々が、「安倍一強」と言われるこの状況のなかで異を唱え、この現状を明るみに出すことに貢献している。しかしその人びとが今いちばん脅かされている。この人たちを守り、この日本にまともな政治を取り戻すために、多くの人たちがそれぞれの場所で立ち上がらなければならないだろう。もちろん武器なき、権力なき闘いだ。権力もあらゆる武器も、安倍政権とそれに靡く「自発的隷従」のピラミッドがもっている。その「自発的隷従」の鎖の一つひとつを解き放たなければならない。

※付言しておけば、安倍の「戦中体制」理想化妄想――日本が負けたアメリカに国を売って、自分たちが不条理な「戦中体制」の大本営に収まる、という戦後右翼の倒錯――は、こんなふうに実現されるしかない「大日本帝国」の「二度めの茶番」だということである。それをあらゆる保守というより右翼をもって任じる「憂国の士」たちには考えてほしい。

大筋の政策では、まず秘密保護法の強行採決、ついで憲法解釈のありえない変更、そしてそれに基づく違憲の安保法制、それに則って自衛隊の南スーダン派遣、さらに国連関係者からもクレームを付けられた共謀罪の異例手段による採決と、自衛隊の軍隊化を図る一方で、行政権力保護と捜査権力強化の体制を、憲法を空洞化しながら進めてきた。

あらゆる政府提出法案は、国会の与党(自民・公明+維新)の圧倒的多数で可決することができる。だから、閣議は規範的事項の実質的「決定機関」として振舞い、まず憲法違反を合憲と「解釈」できると決定して以来、不都合な事実に対する「オルタナ・ファクト」を閣議決定として押し通し、国会審議も空洞化して(質問をはぐらかし、ごまかし、嘘を言い、切り抜けられないとなると強弁に居直る)、形だけ整えて一定の時間が来ると強行採決。

しかしその「多数」の中身たるや、次々に不祥事や不正が露見して雲隠れする欠格議員や、口を開ければ「失言」で人前に出せない閣僚たち、果ては答弁もできない大臣や、国際会議でトンデモ発言をする大臣といった不適格閣僚ばかり。それを安倍首相が選んでいる。そしてその前に、小選挙区制で多くの議席を埋めるために党執行部の意向で選ばれる候補者たちの質が劣悪なのだ。その人選や任命の責任は党総裁かつ首相の安倍晋三氏にあるが、その安倍首相がそもそも「責任」などというものは他人が取るものであって自分は守られるとみなしているようだ。

だがその体制は盤石ではない。自衛隊の派遣日誌隠蔽問題で稲田防衛相が不適格をさらした騒ぎの上に、森友学園問題が浮上し、そこで安倍政権の同調支援者への便宜供与や、それを「忖度」した財務省の背任まがいの計らいが露見すると、政権は野党の抵抗が強いだろう共謀罪の上程で騒ぎを押し流そうとした。ところが重ねて、もっと官邸にとっては都合の悪い加計学園問題(首相の親戚筋で、官邸メンバーが深く関係している学園に、経済特区制度を使って巨額の国費・自治体費が投入されてようとしている)が浮上する。そこで安倍首相が搦手から打ち出してきたのが憲法改正の具体的アジェンダだ。そうして、崩れようとする堤防の綻びを、さらに大量の土砂で押し流して別の災害を作り、そこにまた別の災害を押し被せて、次々と目先を変えながら濁流を広げて憲法改正まで加速させて行こうとする。盗人が家に火をつけて逃れると同時に荒稼ぎの一石二鳥も三鳥もとるという技をあからさまに演じたのがこの国会だった。

(公明党が重視する都議選前に、期間を置いて国会を閉じることは、そのまま加計学園問題の追及の幕を閉めるという算段と重なる。その前に共謀罪成立を強行したのは、これをすぐに適用したいからというより、閣議決定して審議強行した以上、不成立では国会で政権の面子が立たないということからだろう。)

だが、そこで露呈したのは、安倍政権の手法、つまり人事権を掌握して官僚も警察も司法も官邸の意に従わせるが、その権力強化によって実現するのは、国政も国有財産も強権によって意のままにするということ、同調者や仲間内で国を思うままに処断するということだった。そして仲間がすることが明かな犯罪行為であっても、警察権力を通して握りつぶすことさえできる。安倍首相がすでにそのように振舞っていることが露見したのである。当人は白を切っているし、周囲の人間は自分に餌を、権力のおこぼれを与えてくれる親分を守ろうとしている(ますます人相の悪くなる菅官房長官をはじめとして)。

それに、さまざまな証言や状況証拠がごまんと溢れ出ているのに、国会での追及は「数」の力で押し流され、ましてや警察も検察も、この件を立件しようとはしない。警察・検察はすでに首根っこを抑えられ、あるいは権限を強化してもらって官邸の子飼いになっているからだ。メディアもそうである。読売、産経やNHKだけでなく、官邸の記者クラブが、官邸にとって不快な追及をするよそ者(社会部記者)を排除しようとしているという。

国民主権の憲法を廃棄しなくとも、すでに日本の首相官邸はこんな有様になっている。安倍首相が目指す「美しい国」、国民が文句も言わず進んで国のために無私の奉公をする国、そして一部の者たちが国の権限や資産を私物化し、自分たちの妄想にしたがって思うように国民を食い物にできる国、それが安倍首相の目指す理想だとしたら、その妄想に近い理想はもうほとんど実現しているのである。こんな権力の私物化や、それに都合のよい「国作り」の暴挙が、誰にも止められずに罷り通っている。それを妨げる権限をもつ者たちが、すべてすでに抑えられている。それがこの国の現状だということである。

幸い、それでも勇気ある人々が、「安倍一強」と言われるこの状況のなかで異を唱え、この現状を明るみに出すことに貢献している。しかしその人びとが今いちばん脅かされている。この人たちを守り、この日本にまともな政治を取り戻すために、多くの人たちがそれぞれの場所で立ち上がらなければならないだろう。もちろん武器なき、権力なき闘いだ。権力もあらゆる武器も、安倍政権とそれに靡く「自発的隷従」のピラミッドがもっている。その「自発的隷従」の鎖の一つひとつを解き放たなければならない。

※付言しておけば、安倍の「戦中体制」理想化妄想――日本が負けたアメリカに国を売って、自分たちが不条理な「戦中体制」の大本営に収まる、という戦後右翼の倒錯――は、こんなふうに実現されるしかない「大日本帝国」の「二度めの茶番」だということである。それをあらゆる保守というより右翼をもって任じる「憂国の士」たちには考えてほしい。

最近のコメント